日本における出生年グループ別の喫煙行動パターンの推計

本研究事業(NC-CCAPH)では、6つの国立高度専門医療研究センターの公衆衛生・予防医学分野の研究者が協働して、日本人の疾病予防と健康寿命延伸のための研究を行っています。喫煙は循環器疾患やがんなど多くの病気の原因であり、世界的にも重大な公衆衛生課題です。世界保健機関(WHO)は各国の喫煙対策の進捗状況をモニタリングしていますが、日本はさらなる対策が求められています。日本では2022年時点で成人喫煙率が14.8%(国民健康栄養調査(令和4年))と減少傾向にありますが、健康日本21(第二次)の目標には達していません。また、これまで喫煙率についての研究は多くありましたが、喫煙開始年齢や禁煙年齢、1日あたりの平均喫煙本数といった複合的な喫煙行動パターンを出生年別に分析した研究は日本から報告されていません。これを受けて、本研究ではNC-CCAPHに参加するコホート研究のうち、喫煙に関する調査を行った8つのコホート研究のデータを用いて、日本における出生年別・性別の喫煙行動パターンを分析しました(Lancet Reg Health West Pac. 2025 May 7:58:101562.)。

解析方法

8つのコホート研究のベースライン調査は15~104歳(出生年は1906~2004年)の約41万人が参加し、このうち、調査時点で20歳以下の方や喫煙・年齢の情報が無い方などを除いた399,023人を今回の分析対象としました。Age-Period-Cohort (年齢-時代-コホート)モデルという手法を使って、年齢、時代(暦年)、出生年が喫煙行動パターンにどのように影響するかを推計して、男女別に、各出生年グループ(5年毎)の喫煙行動パターンを分析しました。喫煙行動パターンは、喫煙開始確率、禁煙確率、喫煙割合、1日当たりの平均喫煙本数などを対象としました。さらに年齢、時代(暦年)、出生年による、これらの喫煙行動パターンへの影響は現在の状況から変わらないと仮定して、西暦2040年までの将来推計も行いました。

結果

喫煙行動パターンは出生年や性別で異なることが観察されました。

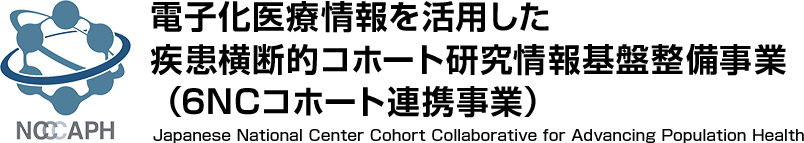

喫煙開始確率について、男性では1925-1929生まれと1950-1954年生まれが最も高く、その後は低下する傾向がみられました(図1)。一方で、女性では1970-1974年生まれが最も高く、それ以降は減少しています。

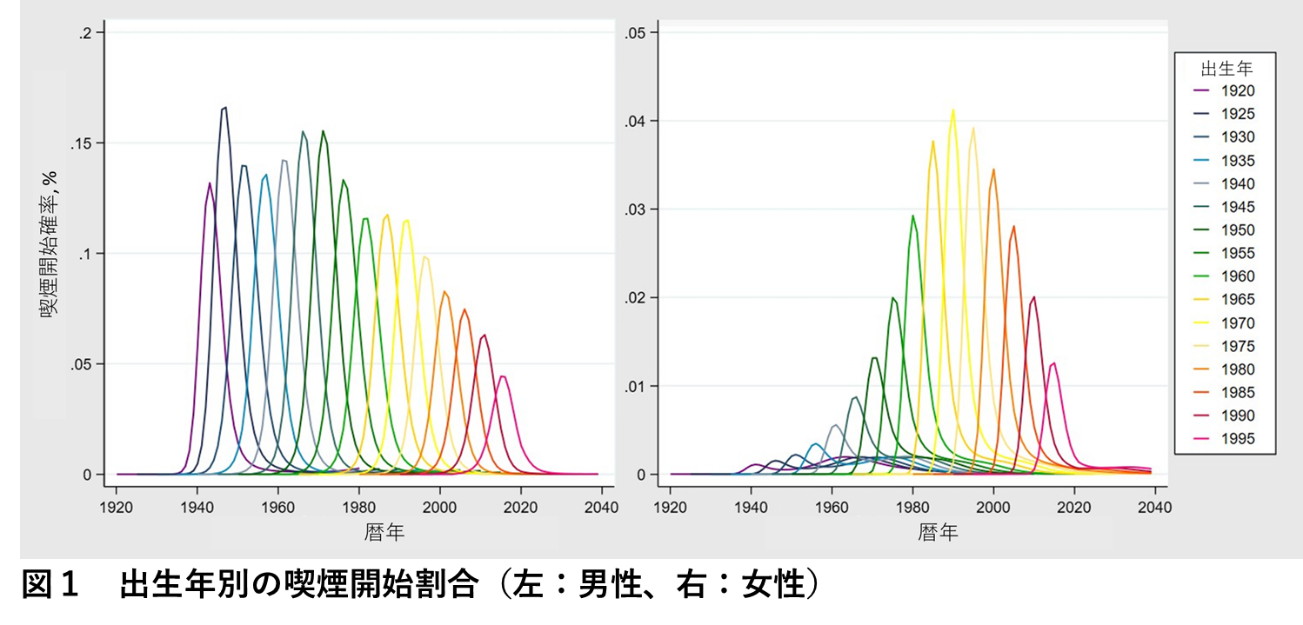

禁煙確率について、男性では2010年前後のピークがみられました。その後一時的に減少しましたが、以降は全体的に上昇傾向にあります(図2)。この2010年前後の禁煙確率の上昇は特定保健指導の導入や大幅なたばこ増税が影響していると考えられます。

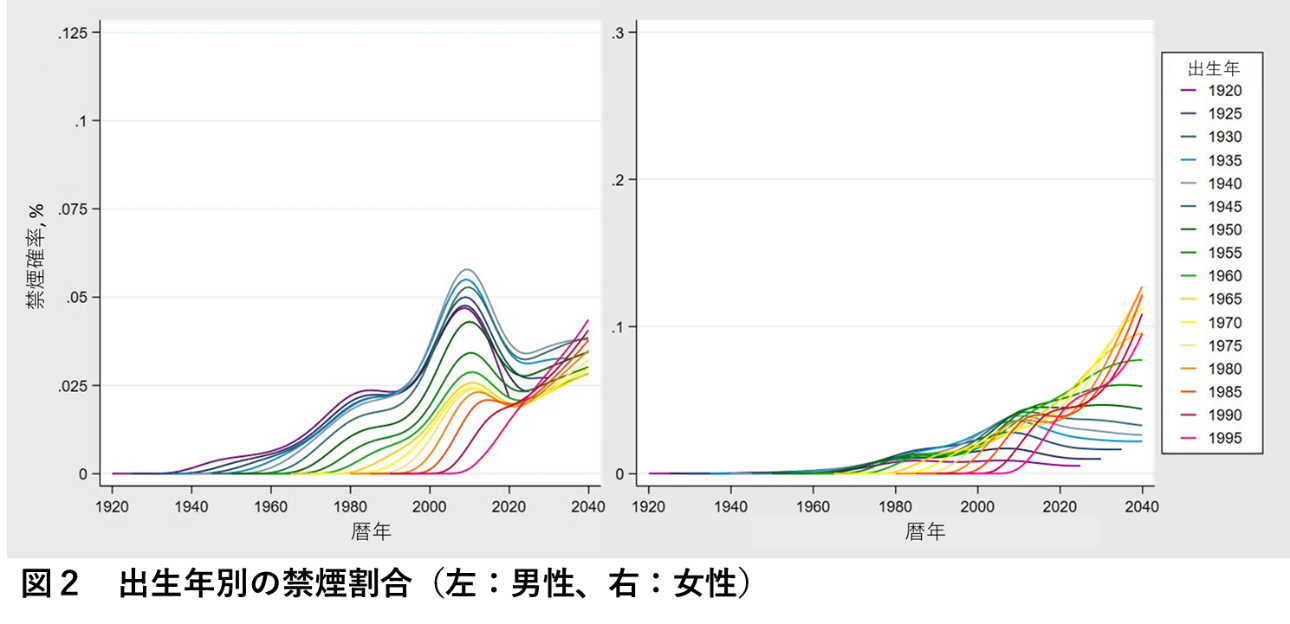

喫煙割合について、男性では1925-1929年生まれおよび1945-1954年生まれで高く、それ後の世代では減少する傾向がみられました(図3)。一方女性では1965-1979年生まれが約20%と最も高く、2000年前後をピークに減少しています。女性の喫煙割合上昇の背景には、社会進出によって喫煙行動が変化したことが考えられます。

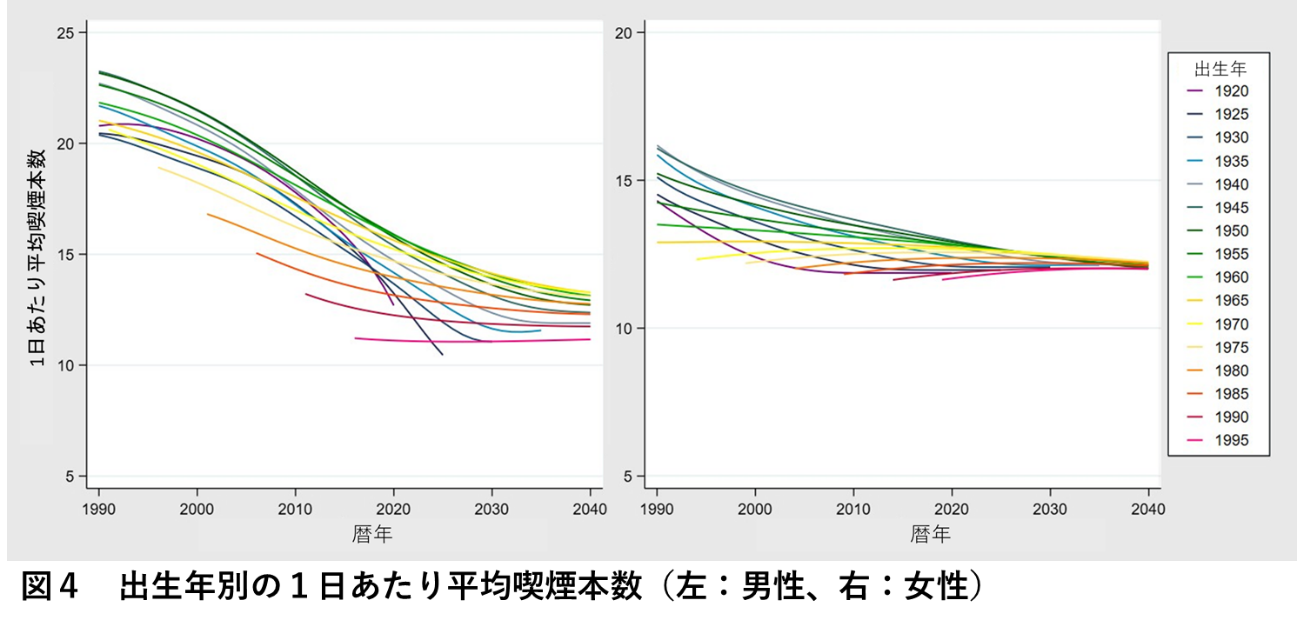

現在喫煙者の1日あたり平均喫煙本数について、男性では1950-1959年生まれが最も多く、それ以降の世代では減少傾向でした(図4)。女性は男性よりも本数が少なく、出生年による大きな差はみられませんでした。喫煙本数については男女ともに1990年以降減少する傾向がみられています。これは日本の紙巻たばこ販売本数の傾向と一致しています。一方で、男女ともに1日あたり平均喫煙本数が全出生年において10本を下回ることはありませんでした。

まとめ

本研究の結果から、性別や出生年によって喫煙行動パターンが大きく異なることが明らかになりました。男性では特定保健指導の導入や紙巻たばこ価格の上昇、女性では社会的役割の変化が喫煙行動に影響している可能性が示唆されました。特に2010年前後の禁煙確率の急上昇は日本特有の傾向であり、日本のたばこ対策の成果と考えられます。若年世代では他の世代と比較して喫煙割合や1日あたり平均喫煙本数が低い一方、それでも1日あたり平均喫煙本数は10本を超えているため、さらなる対策が必要です。これらの知見は、今後のたばこ対策や喫煙による健康影響を分析することに役立つことが期待されます。ただし、本研究は加熱式タバコの影響を考慮していないため、今後は加熱式タバコを含めた喫煙行動パターンの研究が求められます。