科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究

大気中の微小粒子状物質(PM2.5)への長期間曝露と全死亡および特定原因による死亡との関連

アジアコホート研究を用いた統合解析

(Environ Int. 2024. Jul:189:108803)

大気中の汚染物質は、死亡や障害の主要な原因であり、年間約400万人が影響を受けています。アジアにおける大気汚染は欧米よりも深刻である可能性があるにも関わらず、大気汚染に関する研究は北米や西欧を対象にしたものが主で、アジアでの研究は多くはありませんでした。その理由の一つは、アジアにおける大気汚染の情報が限られているためですが、近年では衛星データなどの新技術によってデータが入手可能になりました。

本研究は、衛星由来のグローバルデータを用いて、微小粒子状物質(PM2.5)と死亡率の関係を、アジアコホート連合の6つのコホートデータを用いて検証することをねらいとしました。研究対象者は合計341,098人、男女はほぼ同数で、参加者の多く(58%)はBMIが18.5〜25、73%が非喫煙者でした。PM2.5への曝露は各コホートで異なり、最も低いのは台湾のコホート(CBCSP, 7.9 µg/m³)、最も高いのはバングラデシュのコホート(HEALS, 57.9 µg/m³)でした。

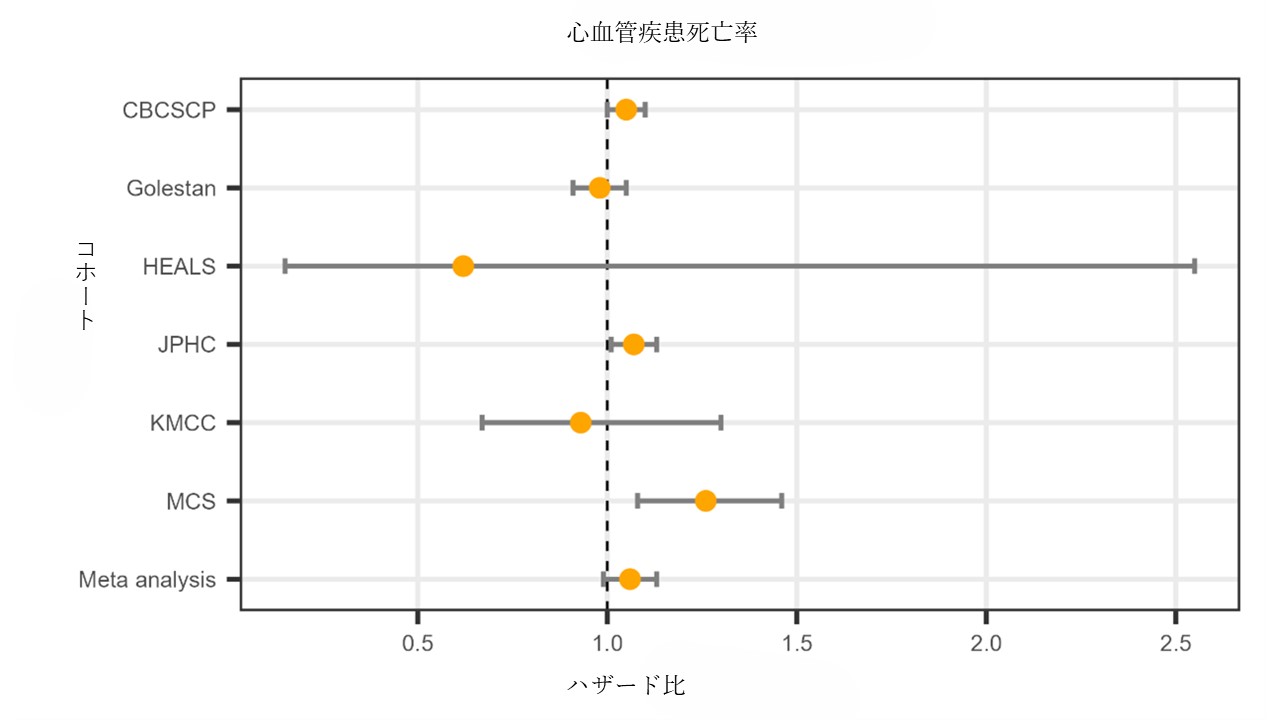

PM2.5と死亡率の関連はコホートの場所によって異なり、リスクが増加する場合と関連が見られない場合がありました。例えば、JPHC(日本)およびMCSコホート(インド)では、大気汚染が全死亡および心血管死亡リスクと正の関連がありました(JPHCではがんによる死亡とも関連がありました)。各コホートと死因ごとの結果を、ランダム効果メタ解析によって統合すると、心血管死亡リスクが全体として増加することが示されました。具体的には、PM2.5への長期曝露が5 µg/m³増加するごとに、心血管死亡のハザード比は1.06(95%信頼区間:0.99, 1.13)となりました。また、暖房や調理に汚染物質を排出する燃料を使用することが死亡の主要なリスク因子であることも示されました。さらに、各コホートの都市化を考慮すると、都市化の度合いが高いほどPM2.5に関連した死亡リスクが増加しました。この結果は、大気汚染と健康の関係において都市化が影響を与える可能性があることを示唆していますが、都市化が大気汚染そのものにも寄与するため、慎重な検討が必要です。

これらの結果、特にPM2.5と心血管死亡との関連は、他の地域で見られる結果と一致しており、大気汚染の健康影響を研究する際に衛星由来データを使用することの妥当性を支持するものです。しかし、本研究ではPM2.5と死亡リスクの間の用量反応関係を十分に探求できなかったため、特定の曝露レベルでのリスクについての更なる考察を得るためには今後の研究の蓄積が必要であると考えられます。