多目的コホート研究(JPHC Study)

飲酒と膀胱がんリスクについて

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)と平成5年(1993年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の10保健所(呼称は2017年現在)管内にお住まいだった、40~69歳の男女約9万5千人の方々を平成24年(2012年)まで追跡した調査結果にもとづいて、飲酒と膀胱がん罹患との関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(International Journal of Cancer 2017年)。

飲酒で顔が赤くなる人は、有害なアセトアルデヒドを分解する酵素の働きが弱い

飲酒により体内に取り込まれたアルコールは、腸管で吸収された後、酵素の働きでアセトアルデヒドに分解され、次に酢酸に分解され代謝されます。欧米人は、アセトアルデヒドを分解する酵素の働きが強いのですが、日本人のおよそ半数が、アセトアルデヒドを分解する酵素の働きが弱いことが分かっています。そのため、日本人は、飲酒によりアセトアルデヒドが蓄積しやすく、アセトアルデヒドの作用で顔が赤くなりやすくなります。すなわち、飲酒で顔が赤くなる人は、飲酒によりアセトアルデヒドの影響を受ける可能性が高いと言えます。アセトアルデヒドには、発がん性があることがこれまでの研究で明らかになっていますが、主に欧米人を対象とした海外の複数の疫学研究結果をまとめたメタ解析では、飲酒と膀胱がん罹患の関連はないと報告されています。しかし、上記の通り、アルコールを分解する酵素の働きは、日本人と欧米人で異なることから、日本人では飲酒が膀胱がん罹患に影響を及ぼしている可能性が考えられます。

そこで、本研究では飲酒と膀胱がん罹患の関連を、飲酒で顔が赤くなる人とならない人に分けて検討しました。

研究方法の概要

調査開始時のアンケート調査で、飲酒習慣の項目についての回答をもとに、お酒を「ほとんど飲まない(月に1-3回以下)」、「週150g以下(エタノール換算)飲む」、「週151- 300g飲む」、「週301-450g飲む」、「週451g以上飲む」の5つのグループに分けました。また、「飲酒するとすぐに顔が赤くなりますか?」という質問の回答から、顔が赤くなるか、赤くならないかに関しての情報を得ました。

平均で約18年の追跡期間中に、464人(男性354人、女性110人)の膀胱がん罹患が確認されました。年齢、性別、居住地域の偏り、喫煙による影響を統計学的に調整して、飲酒と膀胱がん罹患との関連を検討しました。

飲酒で顔が赤くなる人と赤くならない人では、膀胱がん罹患のリスクが異なる

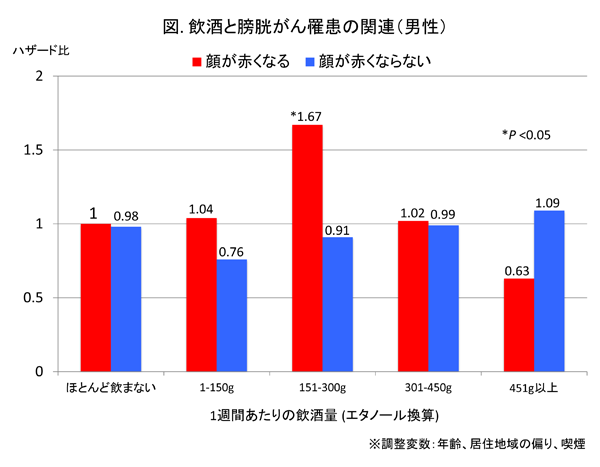

飲酒で顔が赤くなる男性(棒グラフ:赤)は、お酒をほとんど飲まないグループと比べて、週あたりの飲酒量が151-300gのグループで、膀胱がんのリスクが1.67倍に上昇していましたが、それ以上飲酒するグループでは膀胱がんのリスクは上昇しませんでした。一方、飲酒で顔が赤くならない男性(棒グラフ:青)では、どの飲酒グループにおいても膀胱がんのリスクは上昇しませんでした(図)。なお、女性に関しては、膀胱がん罹患数が少なく、飲酒者も少ないことから、この解析を行いませんでした。

本研究結果の解釈と限界点

本研究の結果から、飲酒で顔が赤くなる男性とならない男性で、飲酒による膀胱がんへの影響が異なることから、アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドが膀胱がん罹患と関連している可能性が示唆されました。しかしながら、お酒の摂取量が301g以上のグループでは膀胱がんのリスクが上昇しませんでした。この理由としては、飲酒で顔が赤くなるという自覚症状と、遺伝子によって規定されるアセトアルデヒド分解能力は、完全には一致しないことが分かっており、飲酒で顔が赤くなると答えた大量飲酒者の中には、遺伝的にはアセトアルデヒド分解能力が高い人が多数混ざっていて、アセトアルデヒドと膀胱がんとの影響を弱めたためではないかと推察されます。 したがって、大量に飲酒することで膀胱がんへの影響がなくなるということではありません。多量飲酒は、がんのみならず、循環器疾患や死亡のリスクをあげることがわかっています。

今後の課題

今回の研究結果から、飲酒で顔が赤くなる人(アセトアルデヒドを分解する能力が低いと思われる人)とならない人で、飲酒の膀胱がんへの影響が異なる可能性が示唆されましたが、本研究では、飲酒で顔が赤くなるか、ならないかの情報をアンケートの回答から得ているので、アセトアルデヒドと膀胱がんとの影響を明らかにするには、アセトアルデヒドを分解する酵素に関係する遺伝子を測定する必要があります。今後、遺伝子を考慮した研究を行うことが望まれます。また、本研究の統計学的な検出力は限られており、今回得られた結果も偶然の可能性は否定できません。