多目的コホート研究(JPHC Study)

イソフラボン、大豆製品の摂取量と認知機能障害の関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)に、長野県佐久保健所管内の南佐久郡8町村にお住まいだった男女のうち、平成7年(1995年)と平成12年(2000年)のアンケートに回答し、うつの既往がなく、かつ平成26~27年(2014~2015年)に実施した「こころの検診」にご参加いただいた1,036人のデータに基づいて、イソフラボンおよび大豆製品の摂取量とその後の認知機能障害(軽度認知障害と認知症)のリスクとの関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(J Epidemiol. 2021年12月Web先行公開)。

海外のある研究では、生活習慣などに関係するリスク要因をとりのぞくことで、認知症の3分の1は予防されると推計されています。近年、イソフラボンや大豆製品は、循環器疾患のリスク低下との関連が報告されるなど、健康影響が注目されていますが、認知機能との関連について調べた研究は少なく、イソフラボンや大豆製品と認知機能との関連はよくわかっていませんでした。そこで本研究では、日本人の集団におけるイソフラボン・大豆製品の摂取量と、その後の認知機能障害リスクとの関連を調べました。

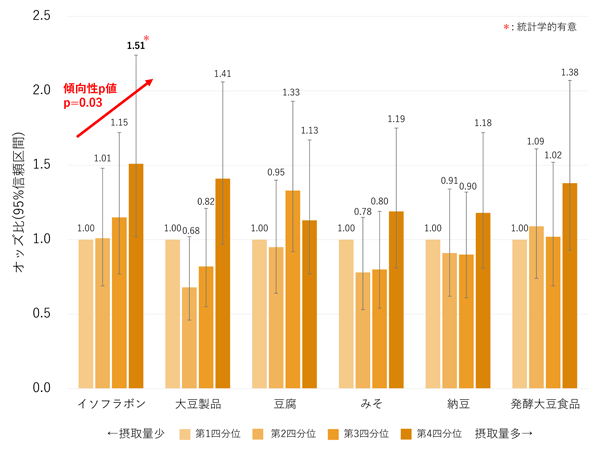

今回の研究では、1995年と2000年に行った2回の食物摂取頻度調査票回答結果から、イソフラボン(注1)、大豆製品全体、豆腐、味噌、納豆、発酵大豆食品(味噌と納豆の合計)の摂取量の平均値を算出し、それぞれの摂取量で、人数が均等になるように5つのグループに分け、摂取量が最も少ないグループと比べた場合の、他のグループのその後の認知機能障害のリスクを調べました。解析では、年齢、性別、教育歴、葉酸摂取量、飲酒習慣、喫煙習慣、体格(BMI)、身体活動量、向精神薬服用の有無、糖尿病の既往の有無、脳卒中の既往歴、魚類・肉類・野菜・果物・葉酸・ナトリウムの摂取量を統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除きました。

注1:今回の研究では、イソフラボンの主な種類であるゲニステインとダイゼインの間で高い相関が認められたことから、ゲニステイン摂取量をイソフラボン摂取量の代替として用いました。

イソフラボン摂取が多い対象者では、認知機能障害のリスクが高かった

今回の研究では、記憶やその他の認知機能に関する4つの検査と、医師の判定により、392人(軽度認知障害346人及び認知症46人)が認知機能障害と診断されました。解析の結果、最もイソフラボン摂取量が少ないグループと比べて、最も摂取量が多いグループでは認知機能障害のリスクが1.51倍高いという結果でした(図)。一方で、大豆製品の摂取量、豆腐、みそ、納豆、発酵大豆食品の摂取量は、認知機能障害との統計学的有意な関連はありませんでした。

この研究について

これまでにイソフラボンと認知機能障害の関連を調べた先行研究では、関連はないという報告と、摂取量が多いと女性でのみリスクが低下した、という報告があり、今回の研究とは異なる結果でした。この理由として、日本は大豆製品の摂取量が多い国であり、今回の研究でリスクが高かったグループのイソフラボン・大豆摂取量は、先行研究と比較して非常に多く、先行研究では検討できていなかった可能性があります。さらに、今回の解析では年齢で調整しましたが、イソフラボンを多く摂取する人は高齢者に多く、加齢による認知機能低下の影響を除ききれていない可能性も考えられました。

さらなる研究が必要

今回の研究では、イソフラボンの摂取量が多い人では認知機能障害のリスクが高い可能性が示されました。イソフラボンは腸内細菌により、より働きの強いエクオールに代謝されますが、代謝される人とされない人がいるため、イソフラボン摂取量がその体内での作用量を必ずしも反映していない可能性があります。このことは、今回の結果に影響を与えた可能性がありますが、今回の研究では、エクオール代謝能の有無については調べることができていません。また、認知機能障害と診断された人数が多くなかったので、男女に分けた解析ができませんでした。このような研究の限界点があるため、本研究の結果をより確かなものにするためには、今後のさらなる研究が必要です。