多目的コホート研究(JPHC Study)

血中アルブミン・ビリルビン・尿酸とがん罹患リスクとの関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)と平成5年(1993年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古の9保健所管内(呼称は2019年現在)にお住まいだった方々のうち、ベースライン調査のアンケートにご回答いただき、健診などの機会に血液をご提供下さった40~69歳の男女約3万3千人の方々を、平成21年(2009年)末まで追跡した結果にもとづき、血中アルブミン・ビリルビン・尿酸とがん罹患リスクとの関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(Am J Epidemiol. 2024年5月公開)。

体内の抗酸化システムに不均衡が生じた場合、過剰な酸化ストレスは DNA 損傷や突然変異を引き起こす可能性があり、がんの発生や進行に密接に関与していることが知られています。これまで、アルブミン、ビリルビン、尿酸の抗酸化能に着目し、これらの血中濃度とがん罹患との関連を検討した研究では、アルブミンの血中濃度の高さと、がん罹患リスクの低下との関連は過去の研究から示されていますが、ビリルビンや尿酸の血中レベルとがん罹患との関連については十分に明らかにされていませんでした。そこで、本研究では、アルブミン、ビリルビン、尿酸の血中濃度とその後のがん罹患との関連を調べました。

研究方法の概要

多目的コホート研究のベースライン調査のアンケート調査に協力し、かつ血液をご提供くださった男女約3万3千人の方々を対象に、追跡調査を行いました。15.8年(中央値)の追跡期間中に、3,734人のがん罹患が確認されました。今回の研究では、がんに罹患したグループと比べるための対照グループとして、同じ約3万3千人の方々の中から、4,332人を無作為に選びました。がんと診断される前に保存された血液を用いて、アルブミン、ビリルビン、尿酸の血中濃度を測定し、それぞれ人数が均等になるように4つのグループに分け、血中濃度が最も低いグループを基準として、他のグループにおける、その後の全がん罹患、肝がんを除いた全がん罹患、部位別のがん罹患との関連を調べました。解析では、年齢、性別、地域、喫煙状況、飲酒状況、体格(BMI)、身長、余暇身体活動、がん家族歴の有無、糖尿病の既往の有無など、がんと関連する要因を統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除きました。

血中ビリルビン濃度は肝がんを除いた全がん罹患リスクと関連

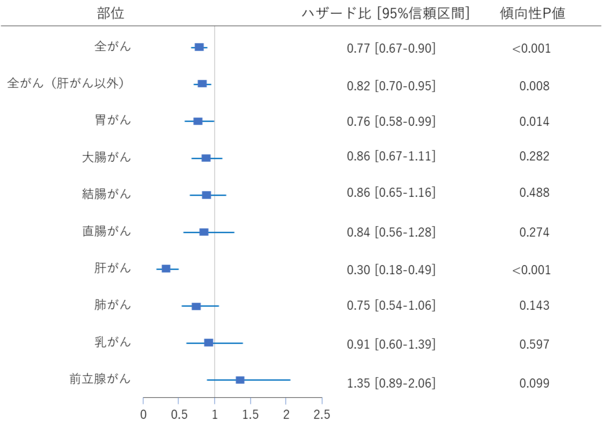

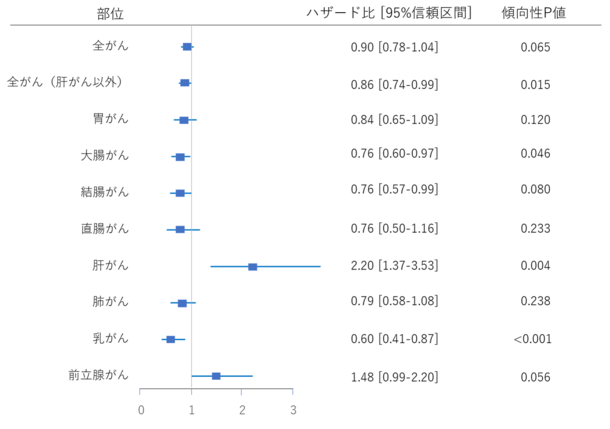

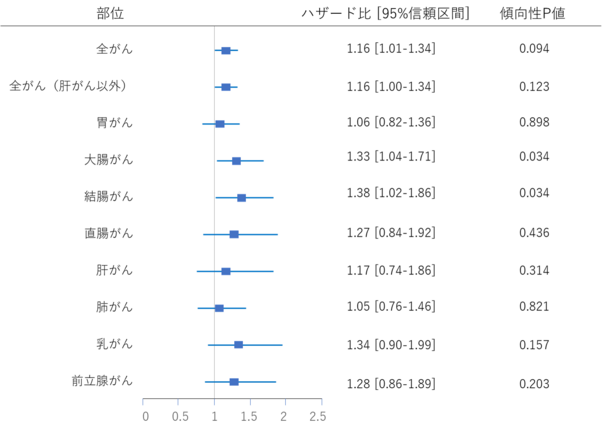

血中アルブミン濃度が高いと、全がんの罹患リスクが低下していましたが、肝がんを除くとその関連性は弱まりました。部位別の解析では、胃がん、肝がんの罹患リスクが低下するという関連がみられました(図1)。血中ビリルビン濃度が上昇すると、肝がんを除いた全がん罹患リスクが統計学的有意に低くなり、部位別の解析では、大腸がん、結腸がん、乳がんの罹患リスク低下と関連がみられました(図2)。また、血中尿酸濃度に関しては、大腸がんや結腸がんと罹患リスク上昇との関連がみられました(図3)。(図のハザード比は、それぞれの血中濃度が最も低いグループを1とした場合の、最も高いグループのハザード比を示しています)

図1. 血中アルブミン濃度と全がんおよびがんの部位別罹患リスク

図2. 血中ビリルビン濃度と全がんおよびがんの部位別罹患リスク

図3. 血中尿酸濃度と全がんおよびがんの部位別罹患リスク

まとめ

今回の研究から、血中アルブミン濃度は全がん罹患リスク低下との関連がみられましたが、特に強くリスクの低下を示していた肝がんを除いた場合にその関連は弱まりました。肝がん患者の多くは、アルブミン産生能が低下する肝硬変の状態が長年続いたのちに肝がんに移行します。血中アルブミン濃度と肝がんリスクおよび全がんリスクにおいては、がんの原因となる基礎疾患によって血中アルブミン濃度が低下したという結果(因果の逆転)を観察していた可能性があります。

肝がんに先立ってみられる肝機能障害の状態では、血中ビリルビン濃度は上昇します。血中ビリルビン濃度と肝がんとの関連は、血中アルブミン濃度と肝がんの場合のように、因果の逆転によって起こっている可能性が考えられます。そこで、全がんから肝がんを除いたところ、ビリルビンの血中濃度が高い人では、肝がん以外の全がんの罹患リスクが低下することが分かりました。ビリルビンには抗酸化能があることが報告されており、その作用が、リスク低下と関連している可能性が考えられます。

尿酸については、全がんリスクの上昇と関連していることがわかりました。尿酸は、酸化促進能があることが報告されている一方で、抗酸化能も有することが報告されています。今回の研究のほかに、がん罹患との関連を調べた疫学研究もいくつかありますが、未だ一貫性のある結果は得られておらず、今後のさらなる研究が必要です。

本研究では、アルブミン、ビリルビン、尿酸の血中レベルをベースライン調査の血液だけで評価していることや、一部のがんにおいては症例数が少ないことなどが、限界点として挙げられます。

保存血液を用いた症例コホート研究について

多目的コホート研究の参加者からご提供いただいた血液を用いた研究は、国立がん研究センターの倫理審査委員会の承認を得た研究計画をもとに、「疫学研究に関する倫理指針」や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などに則って実施されています。国立がん研究センターにおける研究倫理審査については、公式ホームページをご参照ください。

多目的コホート研究では、ホームページで保存血液を用いた研究のご紹介を行っています。