多目的コホート研究(JPHC Study)

家族構成と自殺・自殺以外の死亡・全死亡との関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)と平成5年(1993年)に、岩手県二戸、秋田県横手、東京都葛飾、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、新潟県長岡、大阪府吹田、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古の11保健所管内にお住まいだった40~69歳の方々約9万人を2018年まで追跡した調査結果にもとづいて、家族構成と自殺・自殺以外の死亡・全死亡との関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(Epidemiol Psychiatr Sci. 2024年5月公開)。

自殺は、世界的に主要な死因のひとつです。わが国は先進国の中でも自殺率が高いことで知られており、自殺防止に向けて様々な社会的取り組みがなされています。自殺に関するリスク要因として社会的な背景がありますが、独り暮らしは自殺のリスク上昇と関連しているという研究報告があり、家族構成が自殺と関係している可能性が示唆されています。就職・結婚・出産・離別・子の就職・親の高齢化などによって家族構成は変化していく一方で、これまでの多くの研究では一時点の家族構成しか評価できていないという限界がありました。そこで本研究では、1995年および2000年に実施したアンケートにおける家族構成に関する質問の回答結果から、(1)独り暮らしを続けた人、(2)独り暮らしだったが途中で誰かと同居するようになった人、(3)誰かと同居していたが途中で独り暮らしをするようになった人、(4)誰かと同居し続けた人の4つのグループに分け、その後の自殺との関連を調べました。また同時に、家族構成の他の死因への影響を明らかにするために、自殺以外の死亡・全死亡との関連も調べました。

解析では、年齢、性別、BMI、喫煙状況、飲酒状況、運動習慣、雇用の有無、睡眠時間、既往歴(がん・脳卒中・心筋梗塞)、食習慣(野菜・果物・肉・魚の摂取量)について統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除きました。また離散時間ハザードモデルという統計手法を用いることで、これまでの研究では評価されていなかった、家族構成と自殺の関連の細かい時間的変化まで経時的に評価しました。

独り暮らしを続けた人で自殺リスクが上昇

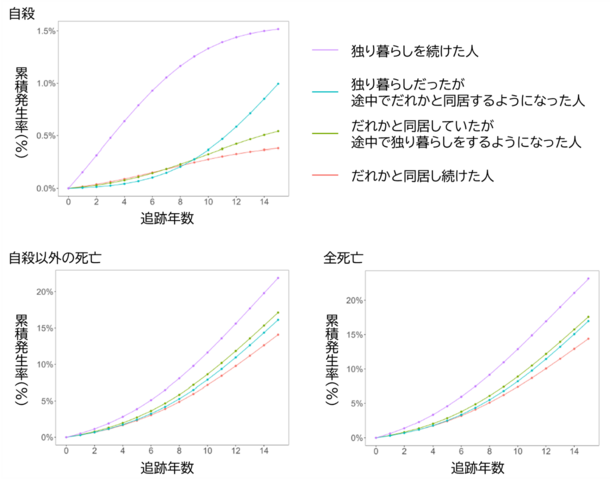

86,749人のうち、約14年の追跡期間中に306人に自殺が認められました。解析の結果、独り暮らしを続けた人は、誰かと同居し続けた人と比べて自殺リスクが上昇していました(リスク差1.1%、リスク比4.00(注1))。リスクの上昇は自殺以外の死亡(リスク差7.8%、リスク比1.56)、全死亡(リスク差8.7%、リスク比1.60)にも見られました。累積発症率のグラフから、このような関連は追跡期間を通じて一貫して見られました(図)。

一方で、誰かと同居していたが途中で一人暮らしをするようになった人や、独り暮らしだったが途中で誰かと同居するようになった人については、小さなリスク上昇しか見られませんでした。

注1.リスク差とは、「危険因子の曝露によって罹患リスクがどれだけ増えたか」「危険因子に曝露されなければ罹患リスクがどれだけ減少するか(危険因子が集団に与える影響の大きさ)」を示す。公衆衛生対策で重要な指標であり、もしその要因が除去されたらどれだけ疾病を予防できるかを意味している。(参考:寄与危険と寄与危険割合)

一方、リスク比とは、「危険因子に曝露した場合、それに曝露しなかった場合に比べて何倍疾病に罹りやすくなるか(疾病罹患と危険因子曝露との関連の強さ)」を示す。(参考:相対危険)

図. 家族構成と自殺・自殺以外の死亡・全死亡の累積発生率

この研究結果について

本研究では、独り暮らしを続ける人で自殺リスクが上昇していました。また、一人暮らしにおけるリスクの上昇は、非自殺死亡や全死因死亡でも観察されましたが、自殺死亡に与える影響のほうが大きかったことが示されました。一方で、途中まであるいは途中から独り暮らしをしていた人では、自殺リスクに小さな影響しか見られませんでした。理由ははっきりとは分かりませんが、継続した社会的孤立や孤独感などの要素が結果に影響を与えた可能性が考えられます。厚生労働省の調べ(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/02.pdf)によると、日本では全国の世帯総数のうち、30%以上の人が独り暮らしをしているとされ、このような広い対象集団に対して、孤独感を感じないようにすることや、独り暮らしをしている人が社会的なつながりを得られるようにする対策などが有効かつ必要と考えられました。

本研究では、ベースライン時のうつ症状などの精神疾患の情報が無かったため考慮できなかったこと、中高年における研究結果であるため若年者への一般化が難しいことなどが研究の限界点です。

まとめ

本研究の結果から、独り暮らしを続けることで自殺リスクが高くなりますが、途中から誰かと同居するなどの変化によってこの影響は小さくなることが示されました。自殺予防の観点から、今後は孤独感や社会的つながりなどの自殺に影響を与える要素を含めた更なる研究が望まれます。