多目的コホート研究(JPHC Study)

野菜・果物摂取と認知症リスクとの関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成5年(1995年)と平成8年(1998年)に、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、高知県中央東の5保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった方々のうち、調査開始から10年後のアンケートに回答いただいた50~79歳の約4万3000人の男女を平成28年(2016年)まで追跡した調査結果にもとづいて、野菜・果物摂取と介護保険の要介護認定情報から把握した要介護認知症(以下、認知症)との関連を調べました。その結果を論文発表しましたので、ご紹介します(J Nutr. 2024年4月Web先行公開)。

野菜や果物にはα-カロテンやβ-カロテン、ビタミンCなどの抗酸化ビタミンが豊富に含まれており、認知機能の低下やアルツハイマー型認知症に予防的にはたらく可能性が期待されています。しかし、これまでの疫学研究では、野菜・果物摂取量と認知機能との関連については、結果が一致していませんでした。この研究では、野菜・果物摂取量および野菜・果物に関連する抗酸化ビタミンとして、α-カロテン、β-カロテン、ビタミンC摂取量とその後の認知症リスクとの関連を明らかにすることを目的としました。

妥当性の確認された食物摂取頻度調査票から、野菜、果物、α-カロテン、β-カロテン、ビタミンCの1日当りの摂取量を計算し、人数が均等になるよう4つのグループに分け、摂取量が最も少ないグループを基準としたその他のグループの、その後の認知症リスクを調べました。さらに、野菜と果物の種類別(野菜:アブラナ科野菜、緑色野菜、黄・赤色野菜、ネギ類野菜、その他野菜 / 果物:柑橘類、その他果物)の摂取量と認知症との関連も検討しました。解析では、年齢、地域、喫煙、飲酒、身体活動量、総エネルギー・魚介類・豆類・緑茶・乳製品・菓子類・清涼飲料水摂取量を統計学的に調整し、グループによるこれらの影響を統計学的にできるだけ取り除きました。

全野菜・果物摂取量は、認知症のリスク低下と関連

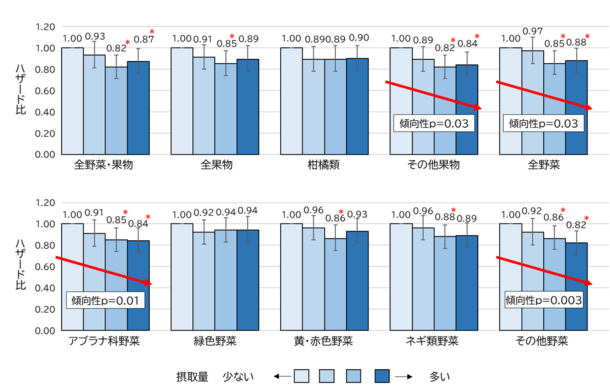

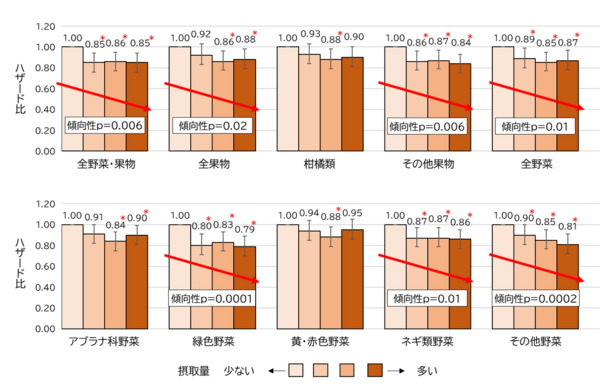

2006年から2016年までの追跡期間中(中央値11.0年)に、要介護認定情報から4,994人が認知症と診断されました。全野菜・果物摂取量が最も少ないグループと比較して、最も摂取量の多いグループの認知症発症リスクは、男性で13%、女性で15%低いことが明らかになりました(図1、図2)。野菜・果物の種類別でみてみると、男性では、全野菜、アブラナ科野菜摂取量が最も少ないグループと比べて、最も多いグループでは、それぞれ12%、16%の認知症リスクの低下がみられました。女性では、全野菜、全果物、緑色野菜、ネギ類野菜摂取量が最も少ないグループと比べて、最も多いグループではそれぞれ、13%、12%、21%、14%の認知症リスクの低下がみられました。

図1. 野菜・果物摂取と認知症リスクとの関係(男性)

図2. 野菜・果物摂取と認知症リスクとの関係(女性)

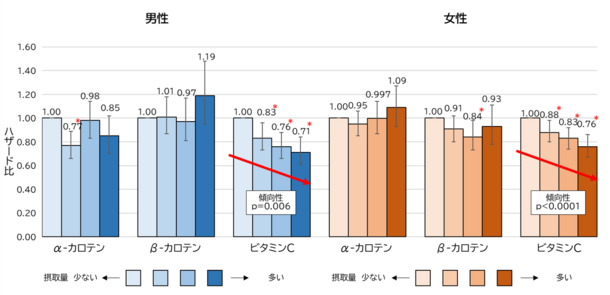

ビタミンC摂取量が多いと認知症リスクが低いが、α-カロテン、β-カロテンとの関連はみられず

野菜・果物に関連する抗酸化ビタミンのうち、ビタミンCの摂取量が最も少ないグループに比べて、最も摂取量の多いグループの認知症発症リスクは、男性で29%、女性で24%低いことが明らかになりました。α-カロテン、β-カロテンと認知症リスクとの関連は男女ともみられませんでした(図3)。

図3. 抗酸化ビタミン(α-カロテン、β-カロテン、ビタミンC)と認知症発症リスクとの関連

研究の結果から

今回の研究では、全野菜・果物摂取量が認知症発症リスクの低下と関連があることが示されました。ビタミンCは、食事から摂取できる抗酸化物質であり、野菜・果物はビタミンCの主要な供給源です。

野菜・果物の摂取が認知症発症リスクの低下と関連した理由として、野菜・果物に含まれるビタミンCによる抗酸化作用が挙げられます。抗酸化物質は、酸化ストレスレベルを低下させることで脳のDNA損傷や、認知症のリスクとなるたんぱく質(アミロイドβ)の形成を抑制することが報告されていることから、認知症のリスク低下にはたらいた可能性が考えられました。また、ビタミンCは動脈硬化のリスクを低下させることによって脳血管性認知症のリスクを低下させる可能性があります。私達の過去の研究では、非喫煙者においてビタミンCの摂取が全脳卒中および虚血性脳卒中のリスク低下と関連することを報告しています(抗酸化ビタミン摂取と脳卒中発症リスクとの関連)。また、海外の先行研究で、ビタミンC摂取がアルツハイマー型認知症のリスク低下と関連することが報告されています。

なお、今回の研究では、認知症の病型(アルツハイマー型か血管性認知症等)が分類できなかったことや、経済状況など未測定のその他の因子の影響を除ききれていない可能性などが限界点としてあげられます。