多目的コホート研究(JPHC Study)

緑茶・コーヒーの摂取と認知機能障害リスクとの関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)に長野県佐久保健所管内の南佐久郡8町村(1990年時点)にお住まいだった、40~59歳の約1万2千人のうち、1995年と2000年に実施したアンケートに回答し、かつ、平成26-27年(2014-15年)に実施した「こころの検診」に参加した1155人のデータにもとづいて、緑茶とコーヒーの摂取とその後の認知機能低下との関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(J Alzheimers Dis. 2025年1月Web先行公開)。

これまでにも、緑茶やコーヒーの摂取が認知機能低下を予防する効果がある可能性が指摘されていましたが、研究期間が10年未満と比較的短く、長期間の影響についてはよくわかっていませんでした。特に、近年の研究から、認知症を引き起こす脳内の異常タンパクの蓄積や脳血管の老化は中年期から始まることが明らかになっており、中年期からの生活習慣の蓄積が後の認知機能低下に影響を与える可能性が考えられました。本研究では、中年期の緑茶摂取およびコーヒー摂取を把握し、約20年後の認知機能障害との関連を検討した点が特徴です。

本研究の対象者は1995年時点で44〜66歳で、2015年に認知機能評価を受けた1155人の男女です。そのうち、259人が認知症レベルもしくは複数の種類の認知機能が障害されているレベルでの認知機能障害と診断されました。

緑茶・コーヒーの摂取については、1995年および2000年に実施された2回の生活習慣調査アンケート結果から平均値を算出しました。緑茶摂取量は、煎茶と番茶・玄米茶摂取量の合計を、コーヒー摂取量は、カップで飲むコーヒーと缶コーヒーの合計で算出しました。それぞれの平均値をもとに、緑茶摂取は、1日1杯以下、1日2-3杯、1日4-6杯、1日7杯以上の4グループに、コーヒー摂取は、1日1杯未満、1日1杯以上の2グループに分けました。また解析では、年齢、性別、体格指数(body mass index: BMI) 、喫煙、飲酒、運動習慣、魚の摂取量、高血圧の既往、糖尿病の既往、心臓病の既往、うつ病の既往を統計学的に調整し、これらによる影響をできるだけ取り除きました。なお年齢(中央値53歳)および性別による層別解析も行いました。

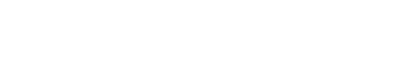

特に男性で、緑茶2-3杯/日が認知機能障害のリスク低下と関連

本研究では、緑茶の習慣が1日1杯以下のグループを基準とした場合、緑茶を2〜3杯飲むグループでは、認知機能障害のオッズ比が0.56と低下、つまり44%のリスク低下が示されました。年齢による差はみられませんでしたが、性別による層別解析では、特に男性においてその傾向が顕著であり、緑茶を2〜3杯飲むグループでは62%のリスク低下(オッズ比が0.38)、緑茶を4〜6杯飲むグループでは61%のリスク低下(オッズ比が0.39)が示されました(図1)。

図1.緑茶摂取と認知機能障害との関連

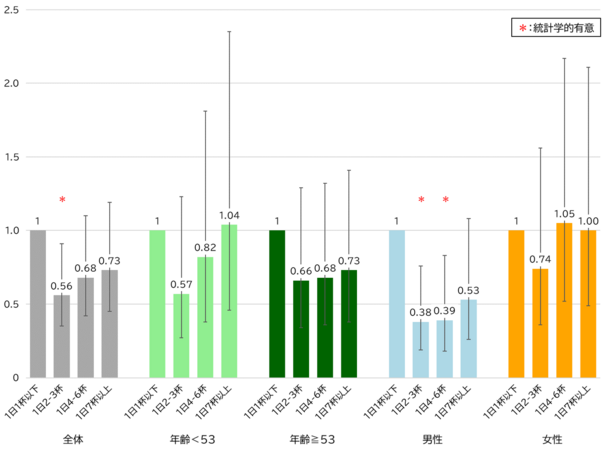

より年齢の高い方ではコーヒー1杯/日以上で認知機能障害のリスク低下

本研究では、全体でみた時には、コーヒー摂取と認知機能障害に明らかな関連は見られませんでしたが、年齢で層別したところ、より年齢の高いグループにおいて、コーヒー摂取が1日1杯未満の方を基準とした場合、コーヒーを1杯以上飲むグループでは46%のリスク低下(オッズ比が0.54)と関連していることが示されました(図2)。

図2.コーヒー摂取と認知機能低下との関連

さらなる研究結果の蓄積が必要

今回の研究では中年期の緑茶・コーヒー摂取が約20年後の認知機能障害のリスク低下と関連があることが示されました。より短い期間を調査した先行のコホート研究においても、緑茶を2〜4杯摂取することで認知機能低下を予防する可能性が示されており、その摂取量と予防効果がU字関係(適度な量でリスクが低下する)にあることが報告されています。本研究の結果もこれらの研究と一致していると考えられます。一方、コーヒーに関しては、先行研究からU字関係が示唆されているものの、今回の対象者ではコーヒーの摂取量が少なかったため、3つ以上のグループでの解析が難しかったので、今後の研究が必要です。

今回の結果は、緑茶に含まれるポリフェノールの一種であるカテキンの抗酸化作用、抗炎症作用、血管保護作用、異常タンパク質の蓄積阻害などの神経保護作用による可能性が考えられ、テアニンやアルギニンといったアミノ酸にはリラックス効果があるとされていますが、一方で、摂取量が多すぎるとカフェインなどの影響により有益な効果が打ち消される可能性もあることが考えられます。また、緑茶の摂取が多いことが日常の不安感を反映している可能性も考えられます。男女による緑茶のリスク低下の差については、脳の老化における男女差が影響している可能性や、性ホルモン、免疫反応、遺伝的背景の男女差などが考えられますが、理由は明らかではなく、今後の研究が必要です。コーヒーに関しても、コーヒーの抗酸化作用、抗炎症作用、血管保護作用などに加え、コーヒーの認知機能への刺激作用も重要な役割を果たしている可能性が考えられます。高齢者に対して特に効果があるとする先行研究の報告もあり、今回の結果と一致していました。

本研究の限界として、認知機能評価を1回しか行っていないこと、緑茶やコーヒーの摂取量について継続的に調査できていないこと、ApoEなど認知症に関連する遺伝的リスクが評価されていないことが挙げられます。今後、さらなる研究が必要です。

(クリックして拡大)

(クリックして拡大) (クリックして拡大)

(クリックして拡大)