多目的コホート研究(JPHC Study)

血漿尿酸値と認知症との関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)と平成5年から6年(1993年から1994年)に、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、高知県中央東の5保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった方々のうち、調査開始時のアンケートに回答し、かつ健診などの機会に血液をご提供下さった40~69歳の約15,000人の男女を平成28年(2016年)まで追跡した調査結果にもとづいて、血液中の尿酸値と、要介護認定情報から把握した認知症(以下:認知症)との関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので、ご紹介します(J Neurol Sci. 2024年12月公開)。

血液中の尿酸が高いと、細胞内において酸化作用や炎症作用を示すことが知られています。酸化ストレスや炎症は、心血管系疾患のみならず、認知症の病態に関与するリスク要因です。一方で、血液中における尿酸は、酸化ストレスに対する抗酸化作用を示すことも知られています。これまでに、血液中の尿酸値と認知症リスクとの関連についていくつかのコホート研究がありますが、その結果は一貫していませんでした。そこで、私たちは、多目的コホート研究において、血漿における尿酸値とその後の認知症リスクとの関連について調べました。

保存血液を用いた多目的コホート研究について

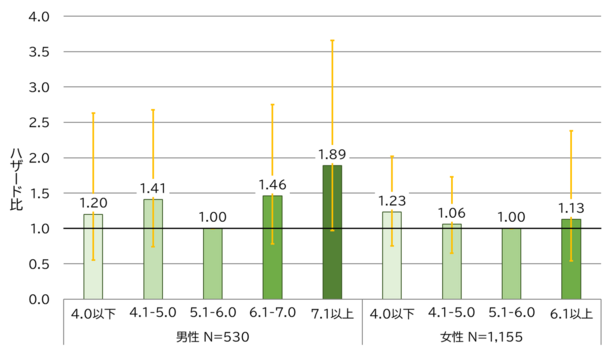

今回の研究では、調査開始時のアンケートに回答し、かつ健診などの機会に血液をご提供下さった40~69歳の約15,000人の中から、約1,900人を無作為に選び、保存された血液を用いて血漿(※)中の尿酸の値(血漿尿酸値)を測定しました。調査開始時のアンケートで(血漿尿酸値を下げる作用がある)痛風の薬を内服していると回答した人などを除外して、合計1,685人(男性530人、女性1,155人)を解析の対象者としました。血漿尿酸値(mg/dL)を4.0以下、4.1-5.0、 5.1-6.0、 6.1-7.0、7.1以上の5つのグループに分割し、中間の値である5.1-6.0 mg/dLのグループを基準として、その他のグループにおける、その後の認知症罹患との関連を調べました。解析では、年齢、体格(Body Mass Index: BMI)、喫煙、飲酒、余暇の身体活動、心血管代謝系疾患の既往歴(糖尿病、高血圧、脳卒中、心筋梗塞あるいは狭心症、高脂血症、腎臓病)、血漿アルブミン値(栄養状態の指標)を統計学的に考慮し、これらの影響をできるだけ取り除きました。また、尿酸値の分布は男女差が大きいことなどから、男女別の解析も行いました(男性では前述の5グループに分割、女性では6.1以上をまとめて4グループに分割)。

※血漿とは、血液のうち、赤血球・白血球・血小板などの細胞成分以外の液体成分のこと

血漿尿酸値は認知症リスクとは明らかな関連がなかった

2007年から2016年までの要介護認定情報から、男性で85人(16.0%)、女性で155人(13.4%)が認知症と診断されていることを把握しました。

男女を合わせた解析では、血漿尿酸値と認知症との間に、統計学的に有意な関連は認めませんでした。(図なし)

男女別に行った解析では、男性では、6.1-7.0のグループから7.1mg/dL以上の血漿尿酸値が高いグループでリスクが高い傾向が認められました(統計学的な有意差はなし)。一方女性では、血漿尿酸値が高いグループで、明らかなリスク上昇を認めませんでした(図)。

図. 血漿尿酸値と認知症との関連

今回の研究から見えてきたこと

血漿尿酸値と認知症との間に、統計学的に有意な関連は認めませんでしたが、男性においては、女性よりも高い尿酸値に長く曝露される可能性があり、その結果男性は酸化ストレス状態に陥りやすく、認知症リスクが高くなる傾向が認められたと考察しています。

一方で、これまで、尿酸が脳において酸化ストレスに対して保護的に作用することを示唆する疫学研究が報告されていますが、今回の研究からは、明らかな保護的作用を示唆する結果は認められませんでした。

今回の研究では、認知症の症例数が少ないこと、アルツハイマー型認知症や血管性認知症といった認知症の病型で分類することができなかったこと、また血液をご提供いただいた時点以降の尿酸値の変化について把握ができていないことなどが限界点としてあげられ、今後のさらなる研究が必要です。

多目的コホート研究の参加者からご提供いただいた血液を用いた研究は、国立がん研究センターの倫理審査委員会の承認を得た研究計画をもとに、「疫学研究に関する倫理指針」や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などに則って実施されています。国立がん研究センターにおける研究倫理審査については、公式ホームページをご参照ください。

多目的コホート研究では、ホームページで保存血液を用いた研究のご紹介を行っています。