多目的コホート研究(JPHC Study)

血中分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がん罹患の関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成7年(1995年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部の4保健所(呼称は2019年現在)にお住まいだった方々のうち、45~64歳の男女を2012年まで追跡した調査結果にもとづき、血中分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がん罹患との関連について調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(Jpn J Clin Oncol. 2025年4月公開)。

分岐鎖アミノ酸にはバリン、ロイシン、イソロイシンという3種のアミノ酸があり、体内で合成できず食事から摂取する必要のある必須アミノ酸です。大腸がんは赤肉・加工肉、魚、乳製品などの食品と関連することが報告されていますが、これらの食品に含まれる蛋白質が分解されて生じる分岐鎖アミノ酸と大腸がんの関連は明らかではありません。これまでに分岐鎖アミノ酸摂取量と大腸がんリスクとの関連を検討した研究では、分岐鎖アミノ酸摂取量が多い群で大腸がん罹患リスクが低下する弱い負の関連が見られました。食事からの分岐鎖アミノ酸摂取は、肥満や糖尿病によるインスリンが効きにくい状態(インスリン抵抗性)を改善させることが報告されています。一方、インスリン抵抗性に続発する高インスリン血症は細胞増殖の促進により大腸腫瘍のリスクと関連することが知られています。これらの報告からは、分岐鎖アミノ酸はインスリン抵抗性を改善し大腸がんを予防する効果を持つことが期待されますが、血中の分岐鎖アミノ酸濃度に焦点をあて、大腸がん罹患リスクとの関連を調べた研究はありませんでした。そこで今回の研究では、血中分岐鎖アミノ酸濃度とその後の大腸がん罹患の関連を調べました。

保存血液を用いたコホート内症例対照研究

多目的コホート研究の対象者のうち、5年後調査開始時に健診などの機会を利用して血液をご提供下さった方々を2012年末まで追跡し、大腸がんになった方1人に対し、大腸がんにならなかった方から年齢・性などをマッチさせた2人を無作為に選んで対照グループに設定しました。今回の研究では、症例グループ357人、対照グループ703人、計1060人を対象に、血液中の分岐鎖アミノ酸濃度の測定を行いました。統計解析には条件付きロジスティック回帰分析を用い、血中分岐鎖アミノ酸濃度により対象者を4つのグループ(第一分位(最小)から第四分位(最大))に分け、血中分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がん罹患の関連を検討しました。喫煙状況、アルコール摂取状況、BMI、身体活動量、糖尿病既往について調整を行い、これらの影響を統計学的にできるだけ取り除きました。

血液中分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がんの罹患リスクには有意な関連を認めなかった

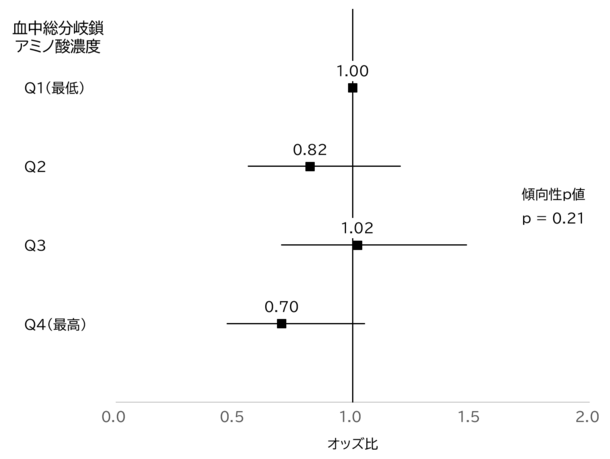

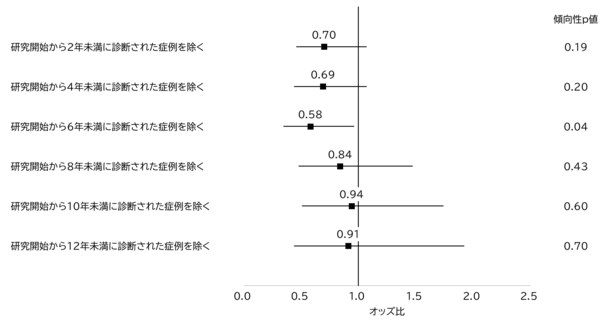

図1に示すように、対象集団全体における解析では、血液中の総分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がんの罹患リスクには統計学的に有意な関連を認めませんでした。同様に、各分枝鎖アミノ酸である、バリン、ロイシン、イソロイシンにおいても関連は見られませんでした(図なし)。また、図2に示すように、研究開始から大腸がんと診断された期間が2年未満、4年未満、6年未満、8年未満、10年未満、12年未満の症例と対応する対照を除いた集団で、それぞれ解析を行いました。研究開始から大腸がんと診断された期間が6年未満の症例とその対照を除いた解析では、総分岐鎖アミノ酸濃度が最も高い群で大腸がん罹患リスクの有意な低下が見られ(図2)、同様にロイシン濃度が最も高い群でも有意なリスク低下が見られました(第四分位のオッズ比0.56(95%信頼区間0.33-0.93)、図なし)。

図1. 血中総分岐鎖アミノ酸濃度とその後の大腸がん罹患との関連

(全症例とその対照を含めた解析)

図2. 診断までの年数による血中総分岐鎖アミノ酸濃度とその後の大腸がん罹患との関連

(研究開始から2年/4年/6年/8年/10年/12年未満に診断された症例とその対照を除いた場合のQ1と比較したQ4のオッズ比)

まとめ

本研究において、血中分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がんの罹患リスクには有意な関連は認めませんでした。一方、研究開始から大腸がんと診断された期間が6年未満の症例とその対照例を除いた解析では、総分岐鎖アミノ酸の血中濃度が最も高いグループおよびロイシンの血中濃度が最も高いグループで、大腸がん罹患リスクの有意な低下が見られました。

全症例を含めた解析では明らかな負の関連が見られなかった理由として、大腸がん罹患のリスクであるインスリン抵抗性が生じている状態では、分岐鎖アミノ酸を代謝する酵素の活性が低下し、血中分子鎖アミノ酸濃度の上昇につながることが報告されているため、大腸がんの発がんに対する分岐鎖アミノ酸の保護作用が、インスリン抵抗性により打ち消された可能性が考えられます。

また、研究開始から大腸がんと診断されるまでの期間が短い症例(本研究では6年未満)では、分岐鎖アミノ酸の血中濃度測定時にすでにがんが存在していた可能性が考えられます。がんは身体の組織のたんぱく分解を促進するため、たんぱく質がアミノ酸へと分解されることで、分岐鎖アミノ酸の血中濃度上昇に繋がった可能性があります。そのため、研究開始から大腸がんと診断された期間が6年未満の症例を除いた場合に、がんの結果見られる血中分子鎖アミノ酸濃度の影響を除外することができたため、大腸がん罹患リスクの低下が見られた可能性があります。しかし、研究開始から8年未満、10年未満、12年未満に診断された症例を順々に除いていくと、さらなるリスク低下は見られませんでした。この理由としては、症例数が少なくなることや研究開始時(測定時)の状態と一致していない可能性が考えられました。

今回の研究では、内臓脂肪型肥満の目安となる腹囲などのインスリン抵抗性に関連する因子や、腸内細菌叢や遺伝要因など分岐鎖アミノ酸の血中濃度に影響を与える要因で未測定のものは考慮できなかったため、これらは分岐鎖アミノ酸と大腸がんの関連に影響を及ぼした可能性があります。血中分岐鎖アミノ酸濃度と大腸がん罹患リスクとの関連を明らかにするには、今後さらなる研究が必要です。

多目的コホート研究の参加者からご提供いただいた血液などの生体試料を用いた研究は、国立がん研究センターの倫理審査委員会の承認を得た研究計画をもとに、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などに則って実施されています。国立がん研究センターにおける研究倫理審査については、公式ホームページをご参照ください。