多目的コホート研究(JPHC Study)

魚、n-3系・n-6系不飽和脂肪酸摂取と認知症リスクとの関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成5年(1995年)と平成8年(1998年)に、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、高知県中央東の5保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった方々のうち、調査開始から5年後のアンケートに回答いただいた45~74歳の約4万3000人の男女を対象とし、平成28年(2016年)まで追跡した調査結果にもとづいて、魚・不飽和脂肪酸摂取と介護保険の要介護認定情報から把握した要介護認知症(以下、認知症)との関連を調べました。その結果を論文発表しましたので、ご紹介します(Public Health Nutr. 2025年3月Web先行公開)。

世界中で認知症患者は増加しており、WHOは認知症を公衆衛生上の優先事項と位置付けています。運動不足や喫煙、多量飲酒、不健康な食事など認知症のリスク因子は様々にありますが、これまでの疫学研究で魚摂取と認知症の関連は一貫していません。複数の疫学研究の統合解析では、魚摂取が1週間当たり105g増加する毎に、認知症リスクが10%低下することが示唆されました。一方で、別の統合解析では魚と認知症リスクの関連はありませんでした。しかしいずれも日本の研究は含まれていませんでした。また、他の統合解析では魚及びn-3系不飽和脂肪酸と認知症リスクに関連はみられませんでしたが、魚摂取とアルツハイマー型認知症リスクの低下の関連が示唆されています。日本や韓国の疫学研究では、魚由来のn-3系不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸(DHA)、ドコサペンタエン酸(DPA)、エイコサペンタエン酸(EPA)に加えてαリノレン酸(ALA)など植物由来のn-3系不飽和脂肪酸と認知症との関連が示唆されていますが、魚摂取量が比較的多い日本人において、魚摂取と認知症リスクの関連を評価した研究はありませんでした。この研究では、魚全般および不飽和脂肪酸の豊富な魚とn-3系不飽和脂肪酸、n-6系不飽和脂肪酸の摂取量とその後の認知症リスクとの関連を明らかにすることを目的としました。

研究方法の概要

妥当性の確認された食物摂取頻度調査票から、魚、n-3系不飽和脂肪酸、n-6系不飽和脂肪酸の摂取量を計算し、男女別に人数が均等になるよう4つのグループに分け、摂取量が最も少ないグループを基準としたその他のグループの、その後の認知症リスクを調べました。さらに、n-3系不飽和脂肪酸の種類別(EPA、DHA、DPA、ALA)でも検討しました。解析は男女別で実施し、また、年齢、地域、喫煙、体格、飲酒、身体活動量を統計学的に調整することで、これらの要因のばらつきが結果に与える影響をできるだけ取り除きました。

女性では、n-6系不飽和脂肪酸摂取、αリノレン酸摂取と認知症のリスク低下が関連

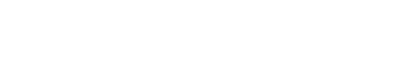

2006年から2016年までの追跡期間中(平均値9.4年)に、要介護認定情報から5,278人が認知症と診断されました。男性では、n-6系不飽和脂肪酸摂取量が最も少ないグループ(Q1)と比べて、摂取量が下から2番目のグループ(Q2)でリスクの低下がみられたものの、魚、不飽和脂肪酸の豊富な魚、n-3系不飽和脂肪酸摂取と認知症リスクの関連は見られませんでした(図1)。一方で女性では、魚、および、不飽和脂肪酸の豊富な魚、n-3不飽和脂肪酸摂取量において、最も摂取量が少ないグループ(Q1)に比べて、上から2番目のグループ(Q3)などでリスクの低下がみられましたが、食べれば食べるほどリスクが下がる関係はみられませんでした。一方で、n-6系不飽和脂肪酸摂取量が最も少ないグループと比べて、摂取量が多いグループほど、認知症リスクの低下がみられ(傾向性のP値=0.02)、Q2,Q3,Q4で見られたリスク低下は、それぞれ12%、19%、10%でした。

図1. 魚、n-3系不飽和脂肪酸、n-6系不飽和脂肪酸摂取と認知症リスクとの関連

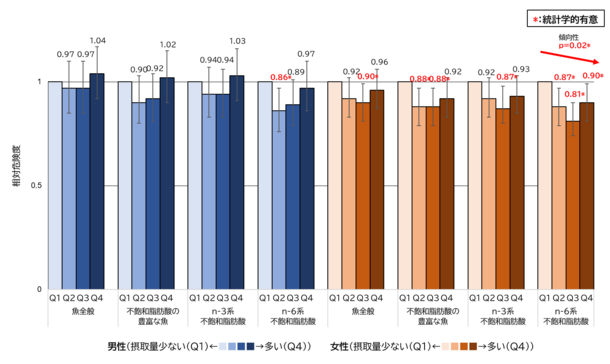

さらに、n-3系不飽和脂肪酸を種類別に検討した結果、男性では、EPA、DPA、ALAにおいて、摂取量が最も少ないグループに比べて、摂取量が下から2番目のグループでリスクの低下が見られましたが、摂取量が増えるほどリスクが下がる関係はみられませんでした(図2)。同様に女性においても、EPA, DHA, DPAにおいては、最も摂取量が少ないグループ(Q1)に比べて、上から2番目のグループ(Q3)などでリスクの低下がみられましたが、摂取量が増えるほどリスクが下がる関係はみられませんでした。一方で、ALA摂取量が最も少ないグループ(Q1)に比べて、摂取量が多いグループほど認知症リスクが低下する傾向が見られ(傾向性のP値=0.04)、Q2,Q3,Q4で見られたリスク低下は、それぞれ10%、14%、9%でした。

図2.EPA、DHA、DPA、ALA摂取量と認知症発症リスクとの関連(略語:EPA, エイコサペンタエン酸; DHA, ドコサヘキサエン酸; DPA, ドコサペンタエン酸; ALA, αリノレン酸)

研究の結果から

今回の研究では、魚の摂取が増えるほど認知症のリスクが下がる、というような明確な傾向は示されませんでした。この結果は、先行研究での魚摂取と循環器疾患リスクにおいて、適度な摂取でリスク低下(非線形の関連)がみられたことと似ていました。多くの人が魚の健康効果が表れる摂取量以上の量を摂取しており、それ以上摂取しても効果が高まるわけではないと考えられます。

女性では、n-6系不飽和脂肪酸と認知症リスク低下の明確な関連がみられましたが、その理由として、n-6系不飽和脂肪酸由来のプロスタグランジンという生理活性物質が炎症を抑制することが影響していると考えられます。

また、ALAと認知症リスク低下にも明確な関連が見られました。主に植物油から供給されるALAは体内でDHAやEPAに変換され、DHAやEPAは様々な健康効果が報告されています。さらに、ALAは学習や神経関連死に対する神経保護効果も持っている可能性が示唆されています。先行研究ではALAからの変換は男性に比べて女性の方が効率的であると報告されており、このことが女性でのみ関連が見られた理由かもしれません。ALAと認知症リスクとの関連については、日本人を対象としたコホート内症例対照研究で、血中のALAと認知症リスク低下の関連が見られており、本研究の結果を支持しています。また、海外の横断研究でもALA摂取と負の関連が報告されていますが、海外の縦断研究とは関連が一致していません。これら結果が一貫していないことの理由は明らかではありませんが、研究間で食事評価時の年齢、認知症症例数、民族、追跡期間、認知症の評価方法、研究デザインが異なることも理由と考えられます。

なお、今回の研究では、認知症の病型(アルツハイマー型か血管性認知症等)が分類できなかったことや、食事摂取やその他因子が自己申告であり測定誤差があった可能性、ベースライン時の認知症の有無を調査できていなかったこと、今回の介護保険の要介護支援による認知症の定義では見逃されている症例がある可能性などが限界点としてあげられます。