多目的コホート研究(JPHC Study)

「健康な食事」への遵守度と死亡リスクとの関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの報告―

私たちは、いろいろな生活習慣や食生活と、がん・脳卒中・心筋梗塞、認知症などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成7年(1995年)と平成10年(1998年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、東京都葛飾区、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の11保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった45~74歳の方々のうち、食物摂取頻度調査票に回答し、がん・脳血管疾患・心疾患・肝疾患・腎疾患の既往のない男女87,572人を、平成30年(2018年)まで追跡した調査結果にもとづいて、日本人の長寿を支える「健康な食事」の遵守とその後の死亡との関連を調べました。その結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(J Epidemiol 2025年7月Web先行公開)。

日本人の長寿を支える「健康な食事」とは、2015年に厚生労働省から公開された、1食あたりのバランスのよい食事の目安を示した基準です。主食(ごはんやパン、麺などの穀類)・主菜(肉、魚、卵、大豆製品)・副菜(野菜、いも、きのこ、海藻)に加え、牛乳・乳製品や果物、食塩相当量の摂取目安も示されています。この基準は、健康増進と生活習慣病の予防、さらに健康的な食環境の整備を目的として作成されました。1食当たりの推奨摂取量は、「日本人の食事摂取基準」に基づき1日に必要とされる栄養素の30%を摂れるよう設計されており、かつ現在の食生活から大きくかけ離れないように作られています。しかし、この基準を満たすような食生活を送ることで、実際に健康を保てるのかどうかについては、これまで明らかにされていませんでした。そこで、我々は、多目的コホート研究において、「健康な食事」に対する遵守度と死亡との関連について検討しました。

研究開始から5年後に行なった食物摂取頻度調査票の結果を用いて、1食あたり(1日摂取量の1/3)の主食、主菜、副菜、食塩相当量と、1日あたりの牛乳・乳製品、果物の摂取量を各1点満点として評価し、合計6点満点の「健康な食事」遵守得点を算出しました。この得点はエネルギー摂取量によって調整し、総エネルギー摂取量の多寡による「健康な食事」評価への影響を考慮しました。男女別に得点により4つのグループに分け、その後平均19年間の死亡(全死亡・がん死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡・脳血管疾患死亡、呼吸器疾患死亡)との関連を調べました。分析にあたって、年齢、性別、地域、体格(BMI)、喫煙、飲酒、身体活動、糖尿病・高血圧・脂質異常症の既往歴もしくは服薬の有無、職業、コーヒー・緑茶の摂取、エネルギー摂取量の影響をできるだけ取り除きました。

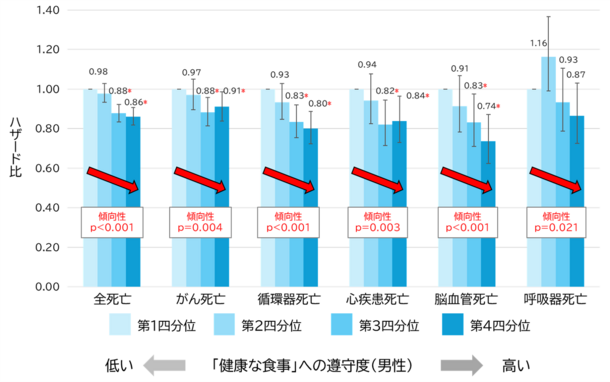

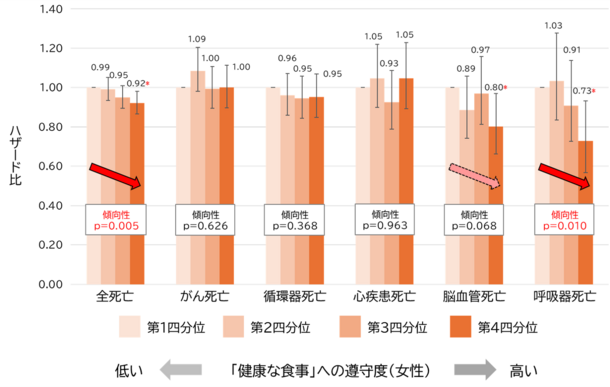

「健康な食事」を遵守すると、男女とも全死亡、脳血管疾患死亡、呼吸器疾患死亡のリスクが低下する

男女とも、「健康な食事」の遵守度が高いほど、全死亡、脳血管疾患死亡、呼吸器疾患死亡のリスクが低いという結果でした。「健康な食事」遵守得点が最も低いグループに比べ、最も高いグループでは、全死亡のリスクが男性では14%、女性では8%低下しました。さらに男性では、「健康な食事」への遵守度が高いほど、がん死亡、循環器疾患死亡、心疾患死亡のリスクも低いという結果でした。女性では、これらによる死亡との有意な関連はみとめられませんでした。

(クリックして拡大)

(クリックして拡大)

図 「健康な食事」への遵守度と全死亡及び死因別死亡との関連(上:男性 下:女性)

今回の結果から分かること

本研究の結果から、「健康な食事」の遵守度が高い人ほど、死亡リスクが低いことが分かりました。特に脳血管疾患と呼吸器疾患による死亡のリスクが低いという結果は、男女ともに共通してみられました。これまでの研究でも、野菜や果物の摂取量が多いほど、また食塩相当量の摂取量が少ないほど脳血管疾患のリスクが低いことが明らかになっています。「健康な食事」を遵守することで、これらの食品や栄養素を適切に摂取できることが、脳血管疾患の予防につながっていると考えられます。さらに、日本人では脂質の摂取量が多いほど脳血管疾患のリスクが低いことも知られており、肉や魚などの主菜から脂質を適切に摂取していることも、リスク低下の要因となっている可能性があります。呼吸器疾患死亡については、「健康な食事」を遵守することで、低栄養を予防し、肺炎などの呼吸器疾患のリスクを低下させている可能性があります。

男性では,「健康な食事」への遵守度が高い人ほど、がんによる死亡リスクが低いことが明らかになりました。我々のこれまでの研究でも、男性において野菜や果物の摂取量が多い人ではがんによる死亡リスクが低い傾向があり、また,乳製品を適量摂取している者でも同様の傾向がみられました。「健康な食事」にはこれらの要素が含まれており、男性におけるがんのリスク低下という結果につながったと考えられます。

今回の研究では、食物摂取頻度調査票の過去1年間に平均的に摂取している食品に基づき食事内容を調べたため、1食ごとの食事摂取量が把握できておらず、1日の摂取量の1/3を1食あたりとして評価したこと、追跡期間中の食事内容の変化は把握できていないことなど、いくつかの限界があります。しかし、この研究により、「健康な食事」に沿った食生活を送ることで死亡リスクが低くなる可能性が示されました。「健康な食事」は1食あたりのバランスのよい食事の目安として、食べる人にとってだけでなく、外食や持ち帰り弁当業者など食事を提供する人にとっても役に立つ指標です。今後、さまざまな場面での活用が期待されます。