多目的コホート研究(JPHC Study)

コーヒー摂取と食道扁平上皮がんリスクとの関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)と平成5年(1993年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の10保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった40~69歳のうち、がんの既往のない103,932人(男性 49,608人、女性54,324人)を対象に、18.7年間追跡した調査結果にもとづいて、コーヒー摂取と食道扁平上皮がんとの関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します。(J Nutr. 2025 年8月公開)

コーヒー摂取と食道扁平上皮がんについて

コーヒーはよく飲まれる代表的な飲料であり、コーヒーと食道がんの関連は、これまでにも調べられてきました。しかし、これまでの研究はコーヒー摂取が食道がんリスク低下と関連することを示すものから、3倍のリスク増加を示すものまであり、結果が一貫していません。コーヒーは熱い温度で飲まれることが多いですが、熱い飲食物の摂取は食道がん、特に日本に多い食道扁平上皮がんの増加と関連することが示唆されています。これまでの研究では、食道がん罹患に対して飲食物の熱さとコーヒーそのものが与える影響を分けて調べることができていないと考えられます。そこで本研究では、熱い飲食物の好みを考慮した上で、コーヒー摂取と食道扁平上皮がんリスクとの関連を調べました。

コーヒー摂取量は、妥当性が確認された食物摂取頻度調査票への調査開始時の回答をもとに、飲まない/1日1杯未満/1日1から2杯/1日3杯以上の4つのグループに、熱い飲食物の好みは、調査開始時の回答から嫌い/普通/好きの3段階に分けました。食道扁平上皮がんの罹患については、調査開始時にがんの既往があると申告した方を除いた集団の追跡調査中に新たに発生した食道扁平上皮がんを対象としました。本研究では、コーヒーを飲まないグループを基準とした場合の、その他のグループのその後の食道扁平上皮がんの罹患リスクを調べました。分析においては食道扁平上皮がんの発生しやすさに影響すると考えられる要因(年齢、性別、地域、職業、喫煙、アルコール摂取、緑茶摂取、がんの家族歴、身体活動、体格)について統計学的に考慮し、できる限りこれらの影響を取り除きました。特に緑茶は、コーヒーとともに熱い温度で飲まれることが多いため、複数の分析を行いその影響を慎重に取り除きました。

熱い飲食物を好む人および好まない人のどちらにおいても、コーヒー摂取は食道扁平上皮がんの罹患リスクと明確な関連を認めず

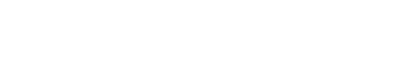

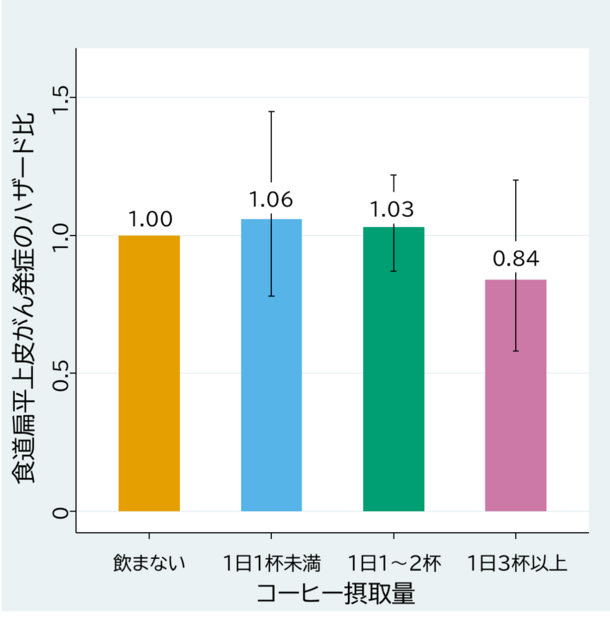

平均18.7年間の追跡期間において、434人(男性398人、女性36人)が食道扁平上皮がんに罹患しました。解析の結果、コーヒー摂取と食道扁平上皮がんリスクとの間の明確な関連は見られませんでした (図1)。男性のみに限定した結果も結果は変わらず、女性は食道がんの罹患数が少なく評価ができませんでした。また、熱い飲食物の好み(嫌い/普通/好き)と食道がんとの関連について、男性に限定して分析を行ったところ、いずれの好みにおいてもコーヒー摂取と食道扁平上皮がんの罹患リスクに明確な関連は見られませんでした (図2)。

図1.コーヒー摂取量と食道扁平上皮がんの関連

*図注: 棒グラフの高さは、コーヒーを摂取しないグループと比較した時の食道扁平上皮がんリスク(ハザード比)を表します。エラーバーは95%信頼区間を示し、研究データと矛盾しないリスクの範囲を表します。

(クリックして拡大)

図2.熱い飲食物の好み別に解析したコーヒー摂取量と食道扁平上皮がんの関連(男性)

(クリックして拡大)

研究結果について

本研究では、熱い飲食物を好む人および好まない人のどちらにおいても、コーヒー摂取と食道扁平上皮がんリスクとの間の明確な関連はありませんでした。これらはこれまでの大規模な前向き研究と一致する結果でした。一方、過去のアジアでの研究では、コーヒー摂取と食道がんリスク低下との関連が報告されていました。本研究はより大規模かつ長期間の調査であり、さらに飲食物の熱さの影響を取り除くことで、コーヒーそのものの影響を検出しやすい条件で分析を行いました。これらの点から、日本人においてコーヒー摂取と食道扁平上皮がんリスクとの間に強い関連はないことを支持する結果と考えられます。

研究の限界として、コーヒー摂取と食道扁平上皮がんに影響するその他の要因について、今回の統計学的な考慮では十分ではない可能性があること、熱い飲食物の好みで分けた解析については食道扁平上皮がん発生が少ないグループがあり、関連が検出しにくかった可能性があること、摂取したコーヒーの温度を直接測定していないため、正確な温度に基づいた分析ではないことなどが挙げられます。