多目的コホート研究(JPHC Study)

食物繊維摂取と糖尿病との関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成2年(1990年)と平成5年(1993年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、東京都葛飾区、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の11保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった44~76歳の方々のうち、ベースラインおよび研究開始から5年後に行った調査時に糖尿病やがん、循環器疾患、慢性肝臓病、腎疾患になっていなかった男女約6万名を、5年間追跡した調査結果にもとづいて、食物繊維摂取量と糖尿病発症との関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(J Nutr. 2025年7月Web先行公開)。

食物繊維は、満腹感を高めること、インスリン感受性を改善すること、炎症を抑えることで糖尿病に予防的に関連することが示唆されています。欧米の研究では、食物繊維摂取量、特に穀類からの食物繊維摂取量が多いほど糖尿病のリスクが低いことが報告されています。しかし、日本人において、食物繊維の摂取源ごとの摂取量と糖尿病リスクとの関連について検討した研究はありません。そこで、多目的コホート研究において、食物繊維摂取量と糖尿病発症との関連を調べました。

食物繊維の総摂取量は糖尿病発症との関連なし

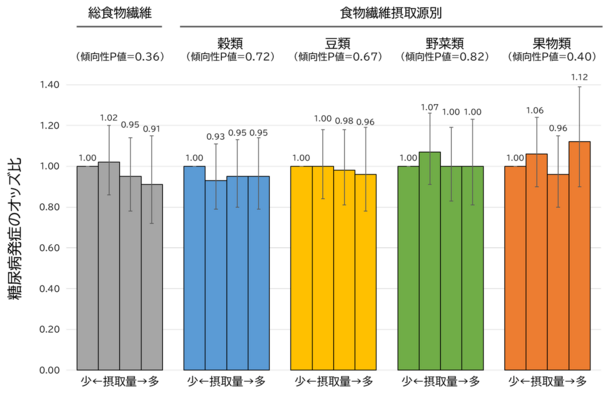

研究開始から5年後に行ったアンケート調査の結果に基づいて、食物繊維の総摂取量により対象者を4つのグループに分類し、その後5年間の追跡期間内の糖尿病発症との関連を調べました。糖尿病の発症は、研究開始から10年後に行ったアンケート調査で、上記追跡期間内に、医師から糖尿病と診断されたことがあると回答した場合に、糖尿病と定義しました。その結果、糖尿病発症者は1190名となりました。食物繊維の総摂取量と糖尿病発症との間に統計学的有意な関連はみられませんでした(図)。

図.食物繊維摂取と糖尿病発症のリスク

食物繊維の摂取源ごとの摂取量も糖尿病発症との関連なし

また、食物繊維の摂取源ごとに糖尿病発症との関連を調べましたが、穀類、豆類、野菜類、果物類からの食物繊維摂取量のいずれも糖尿病発症との統計学的有意な関連はみられませんでした(図)。

研究結果について

今回の研究では、総食物繊維摂取および摂取源ごと(穀類、豆類、野菜類、果物類)の食物繊維摂取のいずれも糖尿病発症との関連は認めませんでした。その理由として、日本人は欧米人と比べ食物繊維の総摂取量、特に穀類からの食物繊維摂取量が少ないことが考えられます。穀類のなかでも、日本人は白米を主食として多く摂取しています。一方、欧米人はパンやシリアルを多く摂取しています。白米は精白の過程で食物繊維が減ってしまい、一方、食後血糖値の上昇の指標であるグリセミックインデックスが高いことが知られています。そのため、白米からの食物繊維は少なく、しかもその有益な効果はグリセミックインデックスが高いことによって打ち消されているのかもしれません。

今回の研究では関連を認めなかったものの、穀類からの食物繊維には糖尿病予防などの健康効果を示唆するエビデンスが数多くあることから、全粒穀類や精製度が低い穀類の摂取量を増やすことが推奨されます。

多目的コホート研究などで用いられる食物摂取頻度アンケート調査は、摂取量による相対的なグループ分けには適していますが、それだけで実際の摂取量を正確に推定するのは難しく、また、年齢や時代・居住地域などが限定された対象集団の値を一般化することは適当とは言えないことは本研究の限界点です。