多目的コホート研究(JPHC Study)

日常会話頻度と認知症との関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成12年(2000年)と平成15年(2003年)に、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、高知県中央東の5保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった方々のうち、アンケートに回答した50~79歳の男性約17,000名、女性約19,000名を平成28年(2016年)まで追跡した調査結果にもとづいて、日常会話頻度と、介護保険認定情報から把握した認知症(以下、認知症)との関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので、ご紹介します(Arch Gerontol Geriatr, 2025年8月Web先行公開)。

社会的接触・交流が少ないことは、認知症リスクの一つとして報告されています。会話は、社会的接触・交流を保つうえで必須であり、認知機能と関連することが示唆されています。しかしながら、一般住民において、会話に焦点をあてて認知症との関連を調べた先行研究は、60歳以上の高齢者を対象とした日本の研究の1件のみです。そこで、私たちは、多目的コホート研究において、中年期および高齢期の成人の日常会話頻度の重要性に着目し、その後の認知症リスクとの関連について調べました。

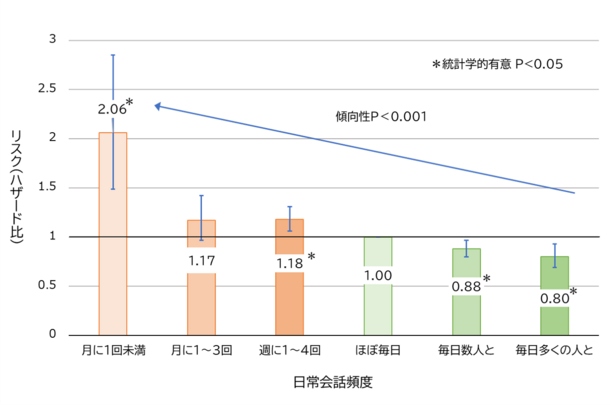

日常会話頻度は、調査開始時(2000年から2003年)のアンケートで把握しました。「あなたは日常どれくらい頻繁に人と話していますか?」という質問に対する回答(月に1回未満、月に1~3回、週に1~4回、ほぼ毎日、毎日数人と、毎日多くの人と)から把握しました。解析では、「ほぼ毎日」会話をしているグループを基準として、他の回答をしたグループにおける認知症になるリスク(ハザード比)をそれぞれ算出しました。解析では、性、年齢、居住地域、体格(BMI)、喫煙、飲酒、身体活動、既往歴(糖尿病、高血圧)、就労の有無、同居者の有無、睡眠障害の有無を統計学的に考慮し、これらの影響をできるだけ取り除きました。さらに、会話頻度は同居者の有無によって異なることから、同居者の有無によって会話頻度と認知症リスクの関連が異なるのかどうか、について解析しました。なお、この解析は、日本において男性の一人暮らしが増加することが予測されていることから、男女に分けて解析しました。

会話頻度が低いグループほど、認知症リスクが高かった

2007年から2016年までの要介護認定情報から、3,334名(9.4%)が認知症と診断されている子とを確認しました。会話頻度が「ほぼ毎日」のグループに対して、「週に1~4回」では1.18倍、「月に1~3回」では1.17倍、「月に1回未満」では2.06倍認知症のリスクが高く、「毎日数人と」では0.88倍、「毎日多くの人と」では0.80倍と、認知症リスクが低くなりました(図1)。すなわち、会話頻度が低いグループほど、認知症リスクが高くなりました。

図1.日常会話頻度と認知症リスク(男女全体N=35,488)

※性別、年齢、居住地域、体格(BMI)、喫煙、飲酒、身体活動、既往歴(糖尿病、高血圧)、就労の有無、同居者の有無、睡眠障害の有無で統計学的に調整

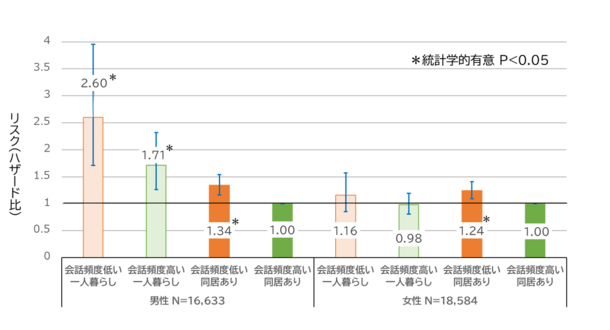

特に、一人暮らしで会話頻度が低い男性は、認知症リスクが高かった

次に、男女別に、会話頻度の高いグループ(ほぼ毎日以上)と低いグループ(週に1~4回以下)の2つのグループに分け、各グループをさらに一人暮らしのグループと同居者ありのグループに分けた4つのグループで認知症リスクを調べました。男女別に、会話頻度が高く、同居者ありのグループを基準として、他の3つのグループのその後の認知症リスクを計算しました。その結果、女性の一人暮らしは認知症リスクが高くないのに対して、男性の一人暮らしは認知症リスクが高く、一人暮らしで会話頻度が高い男性は1.71倍リスクが高く、一人暮らしで会話頻度が低い男性では2.60倍リスクが高くなっていました(図2)。

図2. 会話頻度・同居状態別にみた認知症リスク(男女別)

※同居状態未回答者(N=271)を除外

※会話頻度低い:週に1~4回以下、会話頻度高い:ほぼ毎日以上

※年齢、居住地域、体格(BMI)、喫煙、飲酒、身体活動、既往歴(糖尿病、高血圧)、就労の有無、睡眠障害の有無で統計学的に調整

今回の研究から見えてきたこと

日常会話頻度が低いほど、認知症リスクが高くなりました。脳には、たとえ病的な変化が存在しても、認知症の症状が明らかにならないようにする機能(認知予備能)があり、社会的接触・交流頻度が認知予備能に影響することが報告されています。会話は、社会的接触・交流を保つ上で重要な要素であるため、認知症のリスク低下に関連したと考えられます。

男性の一人暮らしで、会話頻度が低いグループの認知症リスクが高かったのに対して、女性の一人暮らしではリスクが高くなかったことの理由は明確にはわかりませんが、男性においては一人暮らしに関連したストレスへの適応能力が女性よりも低いことが報告されており、そのことが関連していると推察されます。

日本では、今後、特に男性の一人暮らしが増加することが予測されていますので、今後の認知症予防の対策として、会話に焦点を当てた適切な介入が有効な可能性が示唆されました。

今回の研究では、社会参加なども会話頻度に影響すること、アンケート時点以降の会話頻度や同居状態の変化について把握ができていないことが、研究の限界点としてあげられます。さらに、今回の研究では、うつ病の既往歴を把握できていませんが、うつは会話頻度と認知症の両方と関連があるため、一般的なうつの治療薬を内服している人を解析から除外しました。 しかし、高齢者においては薬物治療を受けていない人も多く、うつの影響の除外が不十分であることも限界点です。会話と認知症に関連したメカニズムや男女の差など、今後のさらなる研究が必要です。