多目的コホート研究(JPHC Study)

抗酸化物質と肺炎死亡リスクとの関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成7年(1995年)と平成10年(1998年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、東京都葛飾区、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の11つの保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった45~74歳の方々のうち、アンケート調査に回答いただき、がん、循環器疾患、腎疾患、糖尿病の既往がなかった男女86,555人を、平成30年(2018年)まで追跡した調査結果にもとづいて、抗酸化物質の摂取と肺炎死亡リスクとの関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(Environ Health Prev Med. 2025年9月公開)。

近年、肺炎死亡リスクに関わる予防要因のなかで、野菜や果物などに含まれる抗酸化物質への関心が高まっています。これまで、主に欧米で行われた研究では、抗酸化物質の摂取量や血中濃度と、呼吸器疾患による死亡との関連が検討されてきたものの、結果は一貫していません。日本人を含むアジアからのエビデンスは乏しく、食事からの抗酸化物質摂取と肺炎死亡リスクの関連は十分にわかっていませんでした。そこで私たちは、日本人を対象に、抗酸化物質摂取が肺炎死亡リスクの低下と関連するかを検討しました。

食物摂取頻度調査票の回答結果をもとに、主要な抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、α-カロテン、β-カロテン、レチノール、クリプトキサンチン、リコピン)の摂取量を推定しました。さらに、男女別に、各グループの人数が均等になるように摂取量によって5つのグループに分けました。摂取量が最も少ないグループと比較して、その他のグループのその後の肺炎死亡リスクが何倍になるかを調べました。解析にあたっては、年齢、地域、体格指数(body mass index: BMI)、喫煙状況、飲酒状況、身体活動量、職業、コーヒー・緑茶の摂取頻度、降圧剤服用の有無、ビタミンサプリメント服用の有無、閉経の有無(女性のみ)、総エネルギー摂取量の影響を統計学的にできるだけ取り除きました。

抗酸化物質の摂取量が多いと肺炎死亡リスクが低い

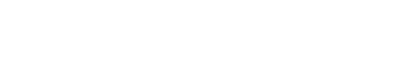

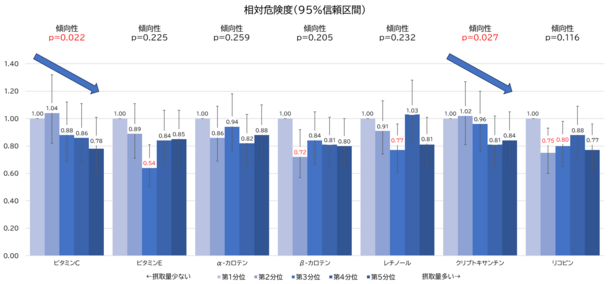

約20年間の追跡調査中に、男性813人、女性477人が肺炎で死亡しました。男性ではビタミンCとクリプトキサンチン、女性ではビタミンE・クリプトキサンチンとリコピンについて、摂取量が多いほど肺炎死亡リスクが低い傾向が見られました(図1・図2)。

図1.男性における抗酸化物質摂取と肺炎死亡リスクとの関係

図2.女性における抗酸化物質摂取と肺炎死亡リスクとの関係

今回の研究からわかること

今回の研究では、食事からの特定の抗酸化物質(男性:ビタミンC・クリプトキサンチン、女性:ビタミンE・クリプトキサンチン・リコピン)の摂取量が多いほど、肺炎死亡リスクが低くなることがわかりました。これらの栄養素は共通して、体内で発生する有害な活性酸素をおさえるはたらきがあり、酸化ストレスや炎症をやわらげます。また、免疫のはたらきを助けたり、肺の粘膜を守ったり、体内の炎症をコントロールする仕組みを整えたりすることで、肺炎の重症化を防ぎ、死亡リスクを下げる可能性があると考えられます。

今回検討した抗酸化物質の摂取量は、自己申告の食物摂取頻度調査票から推定したものであり、実際の摂取量と異なる可能性がありますが、摂取量が多い・少ない、を分類する順位相関は中程度の妥当性が得られています。また、本研究では、約20年間の追跡期間中に起こりうる抗酸化物質の摂取量の変化は考慮できていないため、今回の結果を確認するためには今後のさらなる研究が必要です。