多目的コホート研究(JPHC Study)

中高強度身体活動と全がんおよび部位別がんの関連

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。今回私たちは、平成12年(2000年)と平成15年(2003年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の10保健所管内にお住まいだった方々で、2000年と2003年に行った10年後調査にご協力いただいた、がんの既往がなく、身体機能に制限のない50–79才の男女84,054名の方を対象に、仕事、家事、移動および余暇中の体を動かす習慣(身体活動)とがんとの関連を調べましたので紹介します(Journal of Epidemiology 2025年10月公開)。

これまでの研究により、身体活動を行うことで一部のがんの罹患や死亡のリスクが低下することが報告されています。このため、世界保健機関(WHO)は、週に150–300分の中強度の身体活動(歩行や軽く息がはずむ程度の軽い運動)、週に75–150分の高強度の身体活動(ジョギング、サイクリング、サッカーなど、呼吸が乱れる程度のもの)、あるいは中強度、高強度を組み合わせて、相当する量の身体活動を実施することを推奨しています。

しかし、これまでの研究では、余暇時間の身体活動に着目してがんとの関連を調べているものが多く、家事・移動・仕事での活動も合わせた身体活動全体ががんに及ぼす影響は明らかではありませんでした。また、WHOは中高強度の身体活動を推奨していますが、これまでの研究は中高強度の身体活動に限定していないものが多く、WHOが推奨する中高強度身体活動量ががんのリスク低下につながるのかは分かっていませんでした。そこで私たちの研究では、余暇以外の活動も含めた中高強度身体活動が、全がんおよび部位別がん(発生する臓器別のがん)のリスク低下をもたらすのか検討することとしました。

研究方法の概要

中高強度身体活動は活動強度を表すメッツ(Metabolic equivalent, METs)値に活動時間をかけたメッツ・時/週で求め、中高強度身体活動を、全く実施していないグループ、推奨量未満(7.5メッツ・時/週 未満)のグループ、推奨量を満たすグループ(7.5メッツ・時/週 以上)に分けました。さらに、推奨量を満たすグループは低・中・高の3グループに分け、計5グループに分類しました。そして、中高強度身体活動を全く実施していないグループと比較して、それ以外の4グループの全がん、部位別がんのリスクを確認しました。この際、統計的な方法を用い、年齢、地域、職業、喫煙および飲酒習慣、野菜・果物摂取量、座位時間、肥満度、糖尿病の有無、閉経年齢、ホルモン療法歴、塩蔵食品摂取量(胃がんのみ)、赤身肉・加工肉摂取量(大腸がん、結腸がん、直腸がんのみ)の影響を取り除きました。

女性ではWHOの推奨量に満たない身体活動でも全がんのリスクが低下

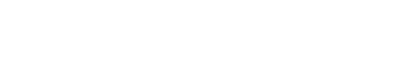

解析の結果、男性では中高強度身体活動が増えるほど、全がんのリスクが低下する傾向はありましたが、統計学的有意な結果ではありませんでした。一方、女性ではWHOの推奨量に満たない中高強度身体活動(0.1–7.4メッツ・時/週;1日約20分歩くよりも少ない量に相当)でも、それ以上の量でも全がんのリスクが統計学的有意に低いという結果でした(図1)。

図1.中高強度身体活動が全がんリスクに及ぼす効果

※グラフの数字は中高強度身体活動の各グループが0メッツ・時/週のグループと比べてがんのリスク(ハザード)が何倍になったかを示す。例えば0.79とはがんのリスクが0.79倍、つまり1 - 0.79 = 21%リスクが低下したことを示す。

男性の結腸がん、女性の膀胱がんと子宮体がんでリスクが低下

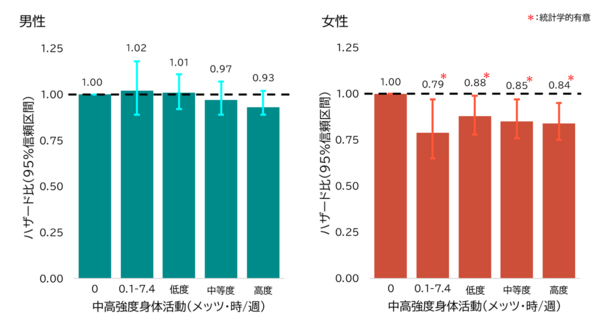

さらに部位別がんについて検討したところ、中高強度身体活動が最も高いグループで男性の結腸がん、女性の膀胱がんと子宮体がんのリスクが低下することが確認されました(図2)。加えて、中高強度身体活動を、余暇とそれ以外(仕事、家事、移動)に分けて全がん、部位別がんへの影響を確認したところ、余暇、非余暇に関わらず、男性においては結腸がん、女性においては全がんのリスク低下が確認されました(図なし)。

図2.中高強度身体活動が部位別がんに及ぼす効果

※各グラフは中高強度身体活動が0メッツ・時/週のグループと比べたときの中高強度身体活動が最も高いグループ(高度群)のがんのリスクを示す。グラフが左にあるほどがんのリスクが低いことを示す。

今回の研究から見えてきたこと

今回の研究で、結果に男女差が生じた原因として、以下の2つが考えられます。まず、本研究の身体活動量が多い男性では飲酒習慣がある者が多く、統計的手法ではその影響を十分取り除けなかったため、身体活動の予防効果が打ち消された可能性が考えられます。2つ目に、男性は女性と比べて身体的負荷の高い仕事に従事することが多く、負荷の高い仕事は休憩が十分にとれず、十分な回復時間の不足により慢性炎症につながる、などの影響がある可能性が考えられます。

今回、余暇だけではなく仕事、家事、移動も含めた中高強度身体活動でがんのリスク低下が認められたことから、日常生活の様々な場面で身体活動を取り入れることの意義が示されました。国民の身体活動量を増やすために、個人に働きかけることに加え、身体活動を行いやすい環境づくり(徒歩や自転車での通勤・通学がしやすい街や道路の整備など)や制度設計を行うことも効果的かもしれません。

今回の研究の限界として、客観的な方法ではなくアンケートで身体活動を測定したことが挙げられます。したがって、今後は体の動きで身体活動を測定できる装置(加速度計)を用いた研究などで結果が再現されるか確認する必要があります。また、部位別がんについては症例数の少ない部位もあったことから、より規模の大きな研究や他の研究との統合(メタ解析)が実施されることが望まれます。

参考:

日本の厚生労働省からも身体活動に関する推奨案が出され、成人は中高強度の身体活動を1日60分以上、高齢者は1日40分以上実施することが勧められています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf