多目的コホート研究(JPHC Study)

血中ビタミンD(25-ヒドロキシビタミンD)濃度と認知症発症リスクについて

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成5年(1995年)と平成8年(1998年)に、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、茨城県水戸、高知県中央東の5保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった方々のうち、45~74歳の約1万3000人の男女を平成28年(2016年)まで追跡した調査結果にもとづいて、血中ビタミンD濃度と介護保険認定情報から把握した要介護認知症(以下、認知症)との関連を調べました。その結果を論文発表しましたので、ご紹介します(J Neurol Sci. 2025年10月Web先行公開)。

ビタミンDはカルシウム調節や骨代謝だけでなく、認知機能を維持する役割を持つことでも注目されています。実験研究において、ビタミンDは抗酸化作用や抗炎症作用、また、認知症のリスクとなるたんぱく質であるアミロイドβを除去する作用を有する可能性が示されており、アルツハイマー病の発症メカニズムに関与すると考えられています。また、疫学研究では、血中25-ヒドロキシビタミンD (25(OH)D)濃度(注1)が低いことやビタミンD欠乏が、高血圧や脳卒中、糖尿病などの疾病と関連し、これらの疾病は、認知症の危険因子であることが報告されています。しかし、血中25(OH)D濃度と認知症発症との関連を前向きに検討したコホート研究の結果は一貫していません。また、血中25(OH)D濃度と認知症発症との関係については、男女で違いがあるのかどうかもまだよく分かっておらず、認知症の発症が始まると考えられる中年期を対象とした研究も不足しています。そこで、私たちは、血中25(OH)D濃度と認知症リスクとの関連を、性別、年齢別に調べることにしました。

注1.25-ヒドロキシビタミンD(25[OH]D):体内の普段のビタミンDの状態を、一回の測定で把握するのに適している指標。25-水酸化ビタミンDは体内に貯蔵されたビタミンDの状態をよく反映することが知られる。

保存血液を用いた症例コホート研究について

多目的コホート研究の5年後調査(1995年から1998年)におけるアンケート調査への回答と血液の提供に加え、要介護認定情報を把握できた約1万3千人の男女を対象に、2006年から2016年まで追跡しました。追跡期間中、1,865人が認知症を発症しました。本研究では、バイオマーカーとがん罹患の解析のために設計されたケース・コホート研究デザインを活用し、同じ母集団から無作為に抽出された2,227人を対照グループとしました。5年後調査時点で提供された血液試料を用いて血中25(OH)D濃度を測定し、男女別かつ季節別(春夏秋冬)に、血中25(OH)D濃度によって人数が均等になるように4つのグループに分けて解析を行いました。血中25(OH)D濃度が最も低いグループを基準として、他のグループにおける、その後の認知症リスクとの関連を調べました。解析では、年齢、性別、職業、体格(BMI)、喫煙状況、飲酒状況、身体活動量、独居の有無、糖尿病、高血圧、脂質異常症の既往の有無など、認知症と関連する要因を統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除きました。また、年齢層別の解析も実施しました。

血中25(OH)D濃度が高いことによる認知症の予防効果は確認されなかった

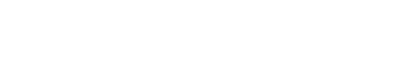

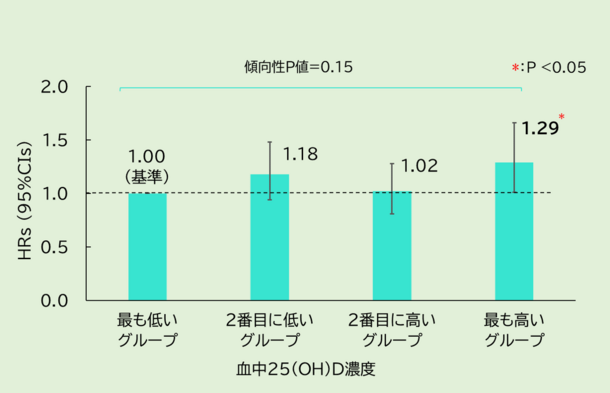

対象者全体では、血中25(OH)D濃度が最も低いグループに比べて、最も高いグループで認知症リスクが統計学的有意に約30%高く、血中25(OH)D濃度が高いことによる認知症の予防効果はみられませんでした(p for trend = 0.15)(図1)。ただし、血中25(OH)D濃度と認知症リスクとの関連は年齢層で異なっており(交互作用p=0.02)、中年層(45~64歳)では関連が見られませんでしたが、高齢層(65歳~74歳)では、血中25(OH)D濃度が最も高いグループの認知症リスクが統計学的有意に約70%ほど高く、線形的な関連もみられました(P for trend=0.02)(図2)。

図1.血中25(OH)D濃度と認知症リスクとの関連

(クリックして拡大)

図2.年齢層別の血中25(OH)D濃度と認知症発症リスクとの関連

(クリックして拡大)

中年層:45~64歳 高齢層:65~74歳

まとめ

本研究では、血中25(OH)D濃度の上昇による認知症の予防効果を確認できませんでした。年齢層別の解析では、血中25(OH)D濃度が高い高齢層で認知症リスクの上昇がみられましたが、この関連は中年層では認められませんでした。本研究は、中年層と高齢層を分けて25(OH)D濃度と認知症リスクを検討した初の研究であり、年齢層によって異なるパターンを示しました。

高齢者において血中25(OH)D濃度が高いことがリスク上昇と関連した理由は明確ではありませんが、いくつかの要因が考えられます。まず、生存バイアスの影響です。先行研究では、血中25(OH)D濃度が低いことは死亡率の上昇と関連していることが報告されています。そのため本研究においても、血中25(OH)D濃度が低い高齢者は、認知症を発症する前に死亡していた可能性があります。つまり、血中ビタミンD値が低いにもかかわらず、追跡開始時点で生存していた人たちは、結果的に認知症になりづらい集団であった可能性があります。また、加齢に伴いビタミンDのカルシウム代謝作用が強まり、血管へのカルシウム沈着が促進されることで、血管石灰化や動脈硬化が進行し、脳血管性認知症のリスクを高めた可能性があります。さらに、高齢者では体重減少がみられる傾向にありますが、体重減少はビタミンD濃度の上昇と関連し、認知症のリスク因子でもあるため、ビタミンD濃度が高い高齢者でのリスク上昇の一因となっている可能性があります。

本研究では、血中ビタミンD濃度を一度しか測定していないこと、認知症の病型別解析が行えなかったこと、未測定の交絡因子の影響を完全に除外できないことなどが研究の限界です。今後は、25(OH)D濃度を複数回測定した研究や、認知症の病型別に関連を検討する研究が必要です。

多目的コホート研究の参加者からご提供いただいた血液を用いた研究は、国立がん研究センターの倫理審査委員会の承認を得た研究計画をもとに、「疫学研究に関する倫理指針」や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などに則って実施されています。国立がん研究センターにおける研究倫理審査については、公式ホームページをご参照ください。

多目的コホート研究では、ホームページで保存血液を用いた研究の紹介を行っています。