多目的コホート研究(JPHC Study)

新しい日本食パターンと死亡リスクとの関連について

―多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果報告―

私たちは、いろいろな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。平成7年(1995年)と平成10年(1998年)に、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県中部、東京都葛飾区、茨城県水戸、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県宮古、大阪府吹田の11保健所(呼称は2019年現在)管内にお住まいだった方々のうち、調査開始時のアンケートに回答した45~74歳の男女約9万人を平成30年(2018年)まで追跡した調査結果にもとづいて、新しい日本食パターンと死亡リスクとの関連を調べた結果を専門誌で論文発表しましたので紹介します(J Nutr 2025年9月Web先行公開)。

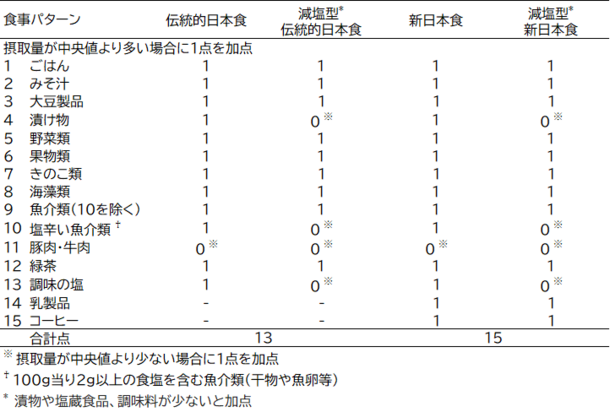

日本人の平均寿命は世界最高レベルですが、その要因の一つとして食事が考えられています。これまでに、私たちの研究では、8つの食品(ごはん、みそ汁、海藻類、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶、牛肉・豚肉)の摂取量で点数化された「日本食パターン」のスコアが高いと死亡リスクが低いこと(日本食パターンと死亡リスクとの関連について)を報告していますが、従来からの日本食の特徴である大豆製品、きのこ類や果物類が含まれていませんでした。また、近年、日本では乳製品やコーヒーの摂取量が増加しており、コーヒーや乳製品は死亡リスクや循環器疾患リスクを下げることが報告されています。加えて、我が国の食塩摂取量は減少してきていますが、欧米と比べるとまだ高いことが課題です。そこで、上記の「日本食パターン」に大豆製品、きのこ類、果物類を加えた「伝統的日本食パターン」、更にコーヒーと乳製品を追加した「新日本食パターン」、そして、漬物や塩蔵食品、調味料が少ないと加点する「減塩型伝統的日本食パターン」と「減塩型新日本食パターン」の、4つの日本食パターンを構築し、死亡リスクとの関連を調べました(表1)。

研究方法の概要

表1で計算したそれぞれの日本食パターンのスコアをもとに、人数が均等になるよう4つのグループに分け、スコアが最も少ないグループ(=日本食パターンとは最も異なる食習慣を持つグループ)と比較したその他のグループの、その後の死亡リスクを調べました。解析では、地域、年齢、体格、身体活動量、喫煙習慣、飲酒量、職業、糖尿病既往歴、高血圧または高コレステロール血症の治療、健診・検診の受診、総エネルギー摂取量、閉経状況(女性のみ)を統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除きました。

表1.4つの日本食パターンとスコア加算の方法

全ての日本食パターンで全死亡と循環器疾患死亡リスク低下がみられ、特に男性では、減塩型新日本食パターンでリスクが低下した

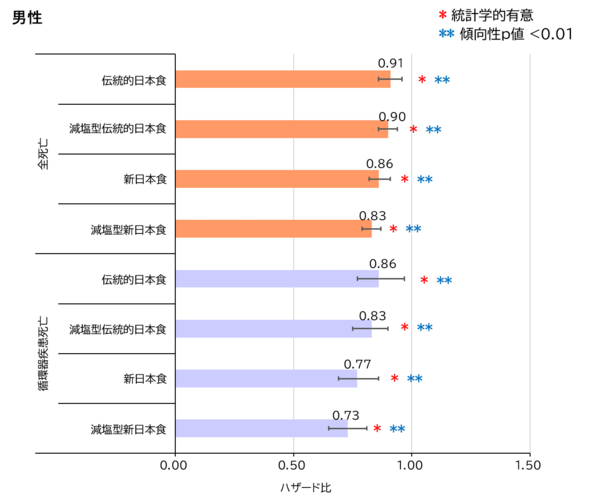

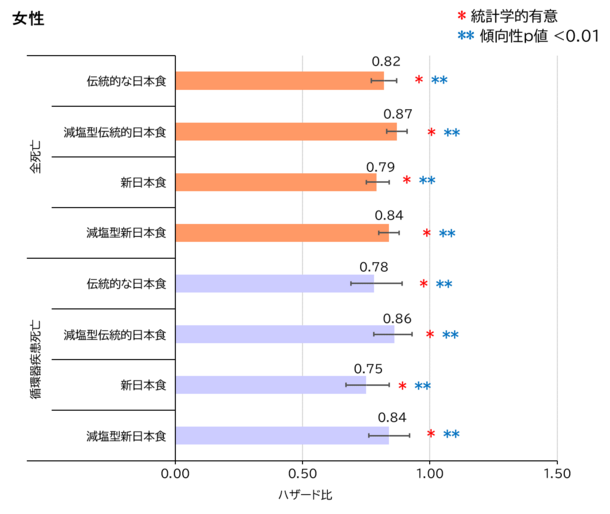

平均18.9年の追跡期間中に、23,338人の死亡が確認されました。男女とも、いずれの日本食パターンにおいても、スコアが高いほど全死亡リスクと循環器疾患死亡リスクの低下がみられました。特に、男性では、伝統的な日本食パターンと比べて、コーヒーや乳製品を追加した新日本食パターンで、より全死亡や循環器疾患死亡のリスクが低いことがわかりました(図1,図2)。一方、がん死亡については、どの日本食パターンも関連はありませんでした(図なし)。

図1.日本食パターンと死亡リスクとの関連(男性):最もスコアが低いグループを基準としたときの最もスコアが高いグループのリスク

図2.日本食パターンと死亡リスクとの関連(女性):最もスコアが低いグループを基準としたときの最もスコアが高いグループのリスク

研究の結果から

本研究では、男性において、4つの日本食パターンの中でも、減塩型新日本食パターンのスコアが高いグループで、最も死亡リスクが低い結果でした。これまでに、コーヒー摂取が多いと死亡リスクが低下することや乳製品の摂取量が多いと循環器疾患の死亡リスクが低いこと、塩分が多い食品の摂取量が少ないと循環器疾患リスクが低いことが報告されていることから、減塩型新日本食パターンは最も健康的な要素が多く含まれたパターンであったと考えられます。一方で、女性では、4つの日本食パターンで死亡リスクの低下は同程度でした。男女の結果の違いについて、女性では、男性よりも食塩摂取が原因となる死亡の割合が小さいこと、また、男性でのみ、ナトリウム(食塩)摂取量が多い場合に死亡リスクが高いことが報告(ナトリウム(Na)、カリウム(K)摂取量、Na/K比と死亡との関連)されていることなどが理由として考えられますが、明確な理由は分かっておらず更なる研究が必要です。

また、がんについて関連が見られなかったことについては、がんの部位によって食品や栄養素のリスクが異なることなどが考えられました。

本研究の限界として、1回のアンケート調査で食事を評価しているため、追跡中の食事の変化は検討されていないことがあげられます。加えて、日本食スコアの加点の基準は対象者全体の摂取量の中央値で決めており、対象集団の摂取量の分布に影響を受けることなどが考えられるため、他の集団を対象とした研究が必要です。